«Ogni grande bellezza cela i suoi profondi segreti»

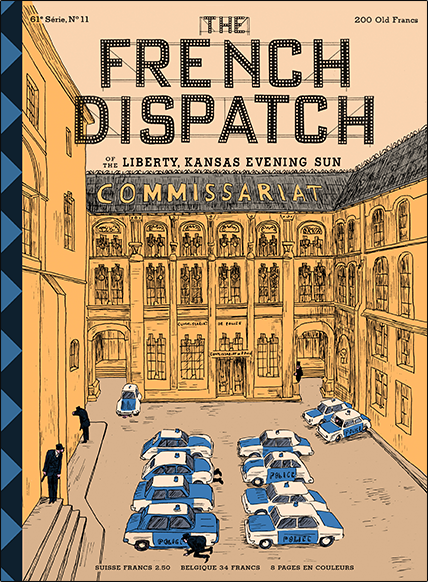

Così afferma Owen Wilson nel corso di The French Dispatch, la nuova pellicola di Wes Anderson. La vera bellezza di questo film, secondo il New York Times, risiederebbe nell’omaggio prezioso che il regista ha fatto del giornale New Yorker nei suoi anni di gloria della metà del XX secolo. Infatti la stilistica del lungometraggio celebra l’estetica di questo settimanale, alle cui copertine sono ispirati anche gli stessi poster di The French Dispatch.

La redazione è trasportata dagli Stati Uniti ad un’ immaginaria cittadina francese. E proprio i giornalisti sono i protagonisti della decima pellicola del regista texano, che mira a catturare tutti gli amanti del giornalismo cartaceo. Fra fogli di carta con tanto di titoli, sottotitoli e didascalie, Anderson sembra esplicitare, come accadeva già nella più anziana pellicola “The Royal Tenenbaums”, la sua grande passione per la scrittura.

«Quando scrivo un film penso sempre: Come potremmo farlo a Cinecittà?».

La trama si srotola attorno alla messinscena di alcuni articoli che suddividono il film in più episodi. A ispirare Wes Anderson in questa divisione è la cinematografia italiana: il regista ha citato L’oro di Napoli di De Sica: «Quando l’ho visto, ho pensato che avrei voluto anch’io fare un film a episodio, che è tradizione specificatamente italiana» poi prosegue «Quando scrivo un film penso sempre: come potremmo farlo a Cinecittà?».

Italia che torna anche nella colonna sonora della pellicola in quanto il regista ha scelto “L’ultima volta”, brano di Ennio Morricone.

The French Dispacht è messo in scena con un cast affollatissimo. Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lèa Seydoux, Timothée Chalamet sono solo alcuni dei nomi che compongono questo gruppo.

Nella trama, tutto ruota attorno a un lutto. Nel 1975, in seguito alla morte improvvisa del fondatore e direttore Arthur Howitzer Jr, la rivista chiude i battenti assecondando le ultime volontà del defunto. E si prepara a farlo, con un numero finale che è la raccolta di alcuni articoli, scelti tra i migliori. Un numero di addio con tanto di rubrica d’arte, articolo a sfondo politico e rubrica gastronomica.

L’assenza di colori che fa riflettere sulla luce

L’ossessiva cura per il décor, di Adam Stockhaunsen, e i costumi, disegnati da Milena Canonera, vede un indimenticabile alternarsi tra colori pastello e bianco e nero. Passaggi netti che dominano la pellicola di Anderson. Il motivo per cui il bianco e nero è stato scelto, come spiegato dal regista, non ha un valore solamente estetico ma anche ideologico: «Il mio primo film, un cortometraggio, era in bianco e nero, dunque quell’estetica mi è sempre piaciuta» poi continua «in certi momenti la scelta del bianco e nero è stata obbligata: per il personaggio di Benicio del Toro avevo in mente Michel Simon, un attore francese che non ho mai visto a colori, ma solo in film in bianco e nero. Quindi non potevo immaginarlo diversamente. E poi il bianco e nero ti porta a riflettere molto di più sulla luce.»

Infatti, la luce acquista un valore maggiore. Come quando tutto si accende illuminandosi sugli occhi blu di Saoirse Ronan, o quando l’assenza di colore che sembra andare di pari passo con l’assenza di libertà nel carcere in cui si trova il pluriomicida detenuto interpretato da Benicio del Toro, si trasforma in pastelli brillanti che si inseriscono insieme a quadri, simboleggiando non solo il valore dell’arte ma anche la potenza dell’amore (visto che ritraevano Léa Seydoux, guardia carceraria e musa del detenuto, una “Nuova Gioconda” che con i suoi occhi fissava il carcerato dall’oltre-cella).

L’immersione nei fatti

Il regista ha spiegato il suo desiderio di mettere in scena la necessità di scrivere nel modo giusto, seguendo la verità. E soprattutto mettendo da parte la “neutralità giornalistica” che, per il gruppo di giornalisti del Dispatch, è pura presunzione. Ciascuno di loro si tuffa totalmente nelle vicende che indaga negli articoli, recandosi sul posto e mettendo da parte l’etica più rigorosa. Basti pensare a una delle protagoniste del segmento centrale, Lucinda Krementz, colei che si lascia coinvolgere sentimentalmente da un giovane leader delle proteste del ’68, Zeffirelli, interpretato da Timothée Chalamet. Piuttosto che restargli lontano, si prende la sua verginità e compie un raffinato labor limae sul suo manifesto.

Immergersi nei fatti e raccontarli: forse è questo ciò che trasforma la semplice cronaca in arte, permettendole di arrivare al pubblico. Che poi è quello lo scopo di un’opera: “un artista non è un artista a meno che non venda il suo lavoro”, dice il mercante d’arte interpretato da Adrien Brody.

E Wes Anderson ci ha consegnato il suo: culmine della parabola estetica della sua carriera.