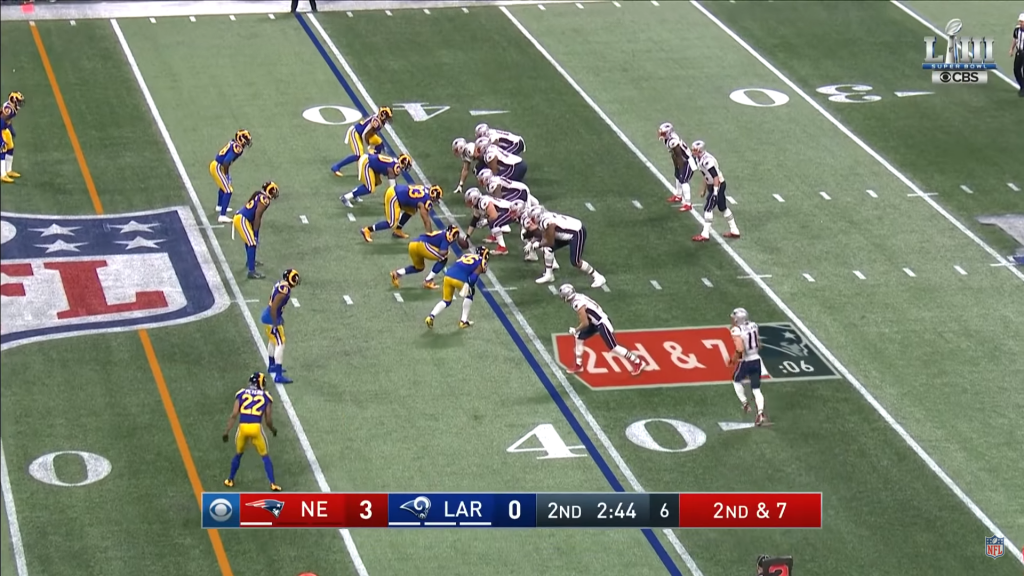

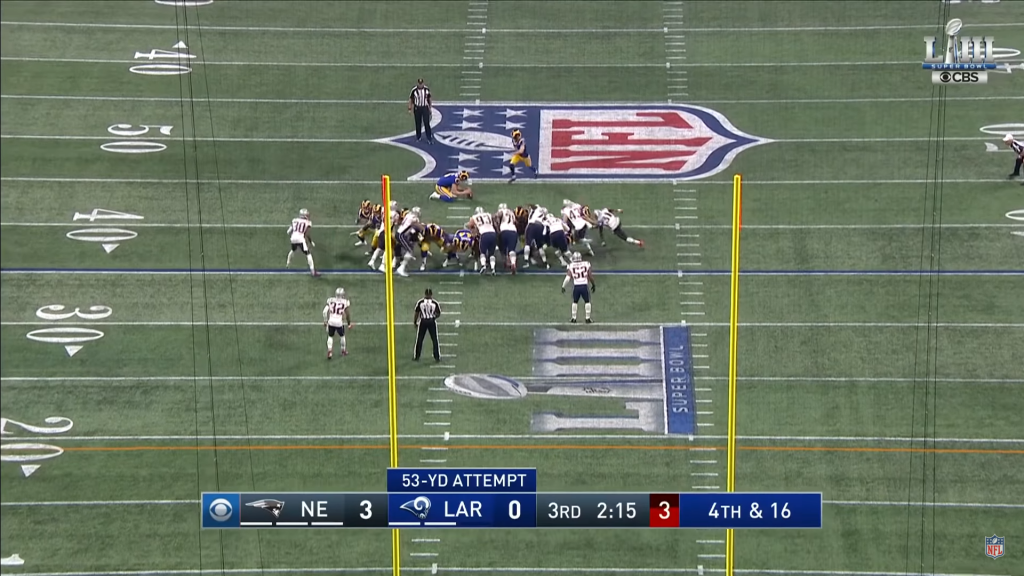

Natale, Giorno del ringraziamento, 4 Luglio e il Superbowl. Sono quattro i giorni di festa nazionale negli Usa. Ieri, o forse stanotte, se ne è celebrata una di queste. I New England Patriots hanno infatti vinto il 53esimo Superbowl contro i Los Angeles Rams per 13-3 in una partita dominata dalle difese che registra il più basso punteggio della storia della partita.

Ma il match non è stato soltanto, semplicemente, la finale di campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense del football americano. Il Superbowl, da ormai molti anni, è infatti un modo per analizzare l’America contemporanea. La partita è solo una scusa per celebrare in diretta mondiale un clamoroso show che fotografa perfettamente il popolo statunitense.

«Il Football combina gli aspetti peggiori di noi americani: la violenza e l’affarismo»

George Will, giornalista e politologo, premio Pulitzer 1977

Lo sport nazionale

Da europei siamo stati tutti portati nel tempo ad appassionarci di più alle schiacciate della Nba che ai touchdown della Nfl. Ma se invece fossimo americani il nostro sport preferito sarebbe solo uno; il football, americano per l’appunto, che altro non è che la metafora della storia statunitense. Basti pensare che è uno sport il cui obiettivo è la conquista, violenta, del territorio. Gli americani infatti ci impazziscono nel guardarlo. Guai però a confonderlo con il rugby; persino la palla, pur sempre di forma ovale, è diversa e cucita in maniera tale che si possa passare anche in avanti. Inoltre il gioco si stoppa non appena un “attaccante” tocca con il ginocchio o il gomito il terreno di gioco. Inutile dire che, quando questo accade, è perché un difensore di quasi 100kg lo ha “placcato” sdraiandolo a terra.

Il gioco è di una durezza impressionante, chi ha visto partite di Nfl a bordocampo assicura che la tv ammorbidisce gli scontri fisici molto più di quanto non si creda. Tutti i giocatori indossano casco, paraspalle, paracosce e ginocchiere ma le polemiche sulla salute dei giocatori non mancano.

Destò scalpore la scoperta del Dottor Bennet Omalu del 2002 che, eseguendo l’autopsia su Mike Webster, ex linebacker leggenda dei Pittsburgh Steelers, decretò di fatto la malattia dei giocatori di football: la encefalopatia traumatica cronica. In pratica, a forza di placcaggi e scontri fisici, il cervello viene continuamente sballottato dentro la scatola cranica e subisce dei grossi danni che possono portare a frequenti commozioni celebrali e alla sindrome di demenza pugilistica. E poi ci sono i “bounty killers”: difensori assoldati sottobanco per stendere gli avversari più forti. È successo a New Orleans, tra le file dei giocatori dei Saints, tra il 2009 e il 2011 nello scandalo meglio noto come “Bountygate”.

Oltre la partita: l’affare economico della Nfl

Gli americani sono circa 330 milioni. Secondo le prime stime ieri 111 milioni di questi erano davanti alla tv. Considerando poi anche tutti gli altri media, e volendo anche i 200mila al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si può dire che il Superbowl, per almeno un minuto, ieri abbia interessato quasi metà dell’intera popolazione americana. Del resto, la Nfl è il più grande affare sportivo che esista. Le franchigie, a differenza dei nostri club europei, non hanno interesse nel conseguire il risultato sportivo, ma l’unica cosa che realmente conta è produrre profitti. Tutto questo è possibile grazie al modello sportivo americano che non prevede, nelle sue leghe, meccanismi di promozione e retrocessione come invece accade in Europa. La rivista di economia e finanza Forbes stila ogni anno la classifica delle franchigie più ricche della Nfl (che per inciso fattura circa 12 miliardi di dollari all’anno). Il primato nel 2018 è, ancora una volta, dei Dallas Cowboys che hanno un valore stimato di 5 miliardi di dollari con un guadagno netto annuale di 365 milioni, uno al giorno. Biglietti, diritti tv, sponsor e spot televisivi che gonfiano i profitti delle franchigie Nfl trovano il loro climax ascendente proprio nel Superbowl, l’evento più atteso della stagione sportiva americana.

Per vedere la partita allo stadio ieri, tirando a risparmiare, potevi spendere 3mila dollari per un posto al terzo anello centrale. L’altro estremo è invece comprare un posto nel primo anello: 20mila dollari, cena servita inclusa con annessa passeggiata sul campo a gara terminata. La cosa spaventosa è che lo stadio, comunque sia, è sempre pieno. Forse perché non paghi solo per vedere la partita ma anche l’Half Time Show, il concerto dell’intervallo. In tempo record (è quasi uno spettacolo nello spettacolo), gli addetti ai lavori montano un palco in mezzo al campo per far esibire qualche star della musica invitata per l’occasione. Ieri è stata la volta dei Maroon 5 e dei rapper Travis Scott e Big Boi ma negli anni si sono esibiti anche artisti come Michael Jackson, Rolling Stones, Madonna, Lady Gaga e Bruce Springsteen, giusto per citarne qualcuno. Anche se Rihanna e Pink, le prime chiamate quest’anno, hanno rifiutato l’invito in sostegno al quarterback afroamericano Colin Kaepernick, l’ex giocatore dei San Francisco 49ers che si inginocchiò durante l’inno americano prima della partita come segno di dissenso per gli abusi della polizia nei confronti delle persone di colore. Un caso abbastanza complicato che addirittura costrinse Donald Trump ad intervenire, intimando San Francisco a non pagargli lo stipendio e a fare lo stesso per tutti gli altri eventuali emulatori. La novità però quest’anno è stata proprio l’inserimento di due cheerleader uomini e afroamericani tra le ragazze dei Los Angeles Rams. Un muro anche questo che negli Usa, tra alti e bassi, si sta ormai abbattendo del tutto.

E poi ci sarebbero le scommesse. Ieri quasi 25 milioni di americani sembra abbiano messo il dollaro; addirittura si poteva scommettere su quanti secondi sarebbe durato l’inno nazionale cantato da Gladys Knight. C’è poi un consumo di cibo e bibite inferiore soltanto al Giorno del ringraziamento. Non sono ancora usciti numeri ufficiali ma seguendo i trend degli ultimi Superbowl, le alette di pollo consumate dovrebbero continuare ad essere miliardi e le pizze sfornate milioni così come i galloni di birra bevuti.

E ancora non abbiamo parlato di spot. La Cbs che ha trasmesso il match ha acquistato per 350 milioni i diritti tv del Superbowl, facendosi così poi pagare carissimo le pubblicità trasmesse durante la partita. Come detto, il gioco si stoppa ogni fine possesso rendendo perciò facilissimo per gli inserzionisti piazzare 90 secondi di pubblicità tra un’azione e l’altra. Amazon, Pepsi, CocaCola, la Walt Disney e la Universal Pictures, che durante la gara hanno mandato i trailer del nuovo film degli Avengers e dello spin-off di Fast and Furios “Hobbs and Shaw”, hanno tutte pagato circa 175mila dollari al secondo. In media il costo di uno spot durante il Superbowl è infatti di circa 5 milioni di dollari. Per la prima volta nella storia della partita ieri è stato mandato anche lo spot di un quotidiano. Nella notte infatti il Washington Post ha fatto il suo esordio al Superbowl con la guest star Tom Hanks voce narrante della pubblicità. Sessanta secondi di immagini della storiografia americana recente; sempre con Tom Hanks in sottofondo che spiega come in ogni grande o piccolo evento che è accaduto o che accadrà negli Usa, l’informazione di qualità, in qualche modo, ci sarà sempre.

Anni fa Harry Edwards, sociologo afroamericano, disse che il football è «la radiografia della società americana». Al New York Times che gli chiese in che maniera lo si potesse determinare, Edwards non tardò, con estrema efficacia, a rispondere: «Nel modo in cui il nostro Paese misura ogni cosa: con il dollaro».

Insomma, volenti o nolenti, ogni anno di questo tempi si sente parlare di football americano e di Superbowl nonostante sia uno sport che interessi praticamente solo a loro. Ma è forse questa la più grande abilità degli americani: saper raccontare, saper magnificare il loro orgoglio e il loro esibizionismo. Ci riescono sempre. Per noi invece queste sono occasioni per spiare e capire in che direzione procede la società americana. Perché non c’è niente di più americano del Superbowl.