Non ci sono ancora motivazioni per allarmarsi: avremo stime più accurate nel 2028 ed è molto probabile che le previsioni di rischio si abbasseranno drasticamente. Ma la scoperta dell’asteroide 2024YR con oltre l’1% di possibilità di colpire la terra nel 2032 – salite nei giorni scorsi al 3% per poi riattestarsi sull’1,5% – riporta al centro del dibattito il tema della difesa planetaria. Quanto è preparato il mondo a fronteggiare una reale minaccia proveniente dallo Spazio? Risponde la dott. Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica, referente nazionale del progetto “Sorvegliati Spaziali” dell’INAF, l’ente italiano dedicato allo studio dell’universo, che illustra lo stato del settore della difesa planetaria, le tecniche in campo e il ruolo fondamentale ricoperto dall’Italia in questo ambito.

In cosa consiste la difesa planetaria?

È un campo scientifico e tecnologico dedicato alla protezione della Terra da minacce spaziali. Solitamente la difesa planetaria è associata agli impatti con asteroidi e comete che passano vicino al nostro pianeta, noti come “Near-Earth Objects” (NEO), ma include anche altre problematiche, come il monitoraggio e la gestione del traffico spaziale, sempre più congestionato e soggetto a incidenti o rientri incontrollati. Inoltre, si occupa di fenomeni solari violenti che potrebbero interferire con le tecnologie spaziali e terrestri, causando malfunzionamenti ai satelliti o blackout elettrici potenzialmente estesi. Infine, anche meteore e meteoriti, frammenti derivanti dalla disintegrazione di asteroidi e comete che raggiungono la Terra, rientrano in questo ambito. La difesa planetaria comprende quindi anche misure di prevenzione e mitigazione di tali minacce.

Il mondo sarebbe oggi in grado di affrontare con successo una minaccia reale?

La nostra capacità di risposta dipende principalmente dalle dimensioni dell’oggetto. Siamo in grado di gestire impatti di corpi delle dimensioni di Tunguska (circa 50 metri di diametro), ma non siamo ancora pronti ad affrontare asteroidi di 1 km o più. Per migliorare la nostra difesa planetaria, è essenziale investire in ricerca, simulazioni e, soprattutto, nel monitoraggio degli asteroidi: sorvegliare quelli già noti e individuarne di nuovi ci permetterebbe di guadagnare tempo prezioso e aumentare le possibilità di successo in caso di minaccia reale.

Quanto è preciso oggi il monitoraggio degli asteroidi potenzialmente pericolosi?

Il monitoraggio degli asteroidi potenzialmente pericolosi è molto avanzato, ma non ancora perfetto. I principali programmi di sorveglianza, come Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, ATLAS e NEOWISE, hanno identificato oltre il 95% degli asteroidi NEO più grandi di 1 km e circa il 40% di quelli sopra i 140 metri. Tuttavia, molti oggetti più piccoli rimangono ancora sconosciuti, soprattutto quelli con orbite che passano vicino al Sole, difficili da osservare dalla Terra.

Quindi il monitoraggio attuale è molto accurato per oggetti grandi, ma rimangono incertezze per asteroidi più piccoli o con orbite difficili. Gli sforzi futuri, come il telescopio spaziale NEO Surveyor (NASA, lancio previsto nel 2027) e l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare le analisi, aiuteranno a ridurre ulteriormente i rischi.

Esistono protocolli internazionali condivisi per gestire un potenziale impatto?

Sì, ma molti protocolli dipendono dal tempo di preavviso: se un impatto viene scoperto con decenni di anticipo, si può tentare la deflessione; se il preavviso è di pochi mesi o giorni, la risposta è limitata alla protezione civile. In ogni caso la comunità scientifica, le agenzie spaziali e i governi collaborano attraverso organizzazioni e procedure ben definite per monitorare, valutare e rispondere a minacce asteroidali.

Come sono strutturati?

Se un asteroide viene identificato con una probabilità significativa di impatto, si attivano le seguenti fasi:

- Monitoraggio e Verifica: IAWN raccoglie dati da osservatori di tutto il mondo. Se il rischio è concreto, il problema viene segnalato allo SMPAG, lo Space Mission Planning Advisory Group, e agli organismi governativi.

- Allerta e Comunicazione: se la scala di Torino indica un livello superiore a 1, si avvisano governi e le organizzazioni internazionali. Le informazioni vengono condivise con ONU, NASA, ESA e altre agenzie spaziali per analizzare possibili azioni.

- Valutazione di Azioni Difensive: se l’impatto è confermato con un preavviso sufficiente (anni o decenni), vengono considerate opzioni di deflessione dell’asteroide.

- Pianificazione di Emergenza: se il preavviso è inferiore a pochi anni, si passa a misure di protezione civile, ovvero evacuazioni di emergenza, mitigazione degli effetti dell’impatto e la comunicazione con il pubblico per evitare il panico.

Quali sono le principali organizzazioni coinvolte nella difesa planetaria?

Lo IAWN (International Asteroid Warning Network), coordinato dalle Nazioni Unite, riunisce astronomi, osservatori e centri di ricerca per il monitoraggio e la condivisione di dati sugli asteroidi, occupandosi di avvisare governi e istituzioni in caso di rischio impatto. Lo SMPAG, costituito da un gruppo di esperti coordinato dall’ESA e dall’ONU, è responsabile della pianificazione di missioni spaziali di deflessione nel caso di un impatto imminente. Questi enti collaborano con le principali agenzie spaziali, come NASA e ESA, per raccogliere dati, valutare il rischio di impatto e pianificare eventuali interventi, se necessario.

☄️ We aren’t just waiting for an asteroid to strike. We are taking active measures to help Earth defend itself against a potential impact.

Our Near-Earth Object Coordination Centre monitors over 37 000 near-Earth asteroids. The vast majority are entirely safe, but occasionally… pic.twitter.com/1qvSEWs5nw

— European Space Agency (@esa) February 7, 2025

Si è parlato molto della missione Dart per la deflessione asteroidale, cos’è stata e cosa ha dimostrato?

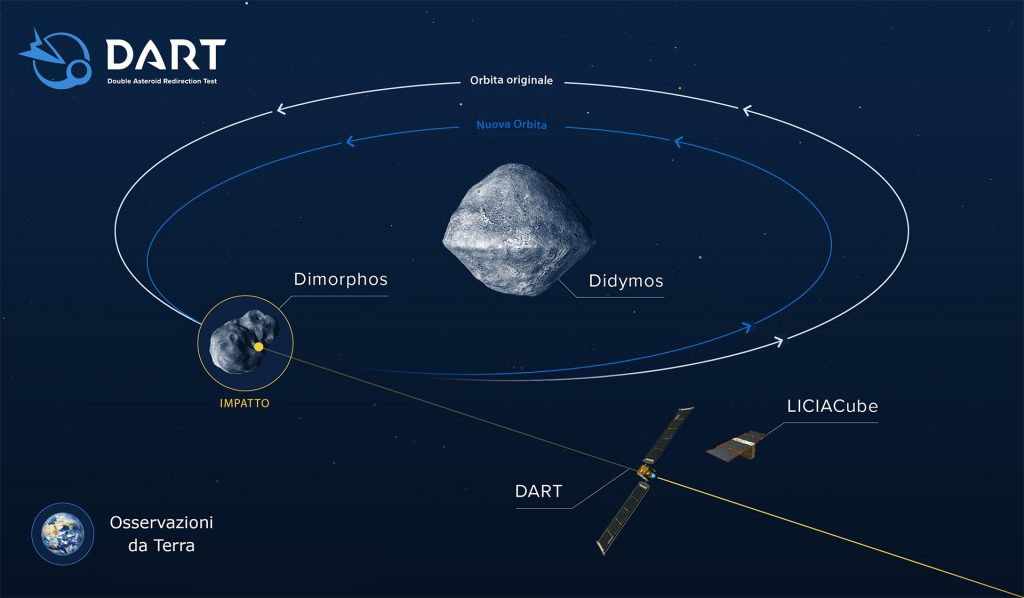

La missione DART della NASA è stata la prima missione spaziale di difesa planetaria della storia, mirata a testare la tecnica dell’“impattore cinetico”. DART è stata inviata verso un doppio sistema di asteroidi situato a circa 11 milioni di km dalla Terra, colpendo Dimorphos, asteroide di 160 metri che orbita attorno al più grande Didymos (780 metri). L’obiettivo era modificare l’orbita di Dimorphos per verificare l’efficacia della tecnica contro potenziali minacce future. Lanciata a novembre 2021, DART ha impattato Dimorphos il 26 settembre 2022, riuscendo a ridurne l’orbita attorno a Didymos di circa 32 minuti, più delle previsioni. Oltre alla spinta della sonda, ha contribuito anche l’effetto-razzo causato dall’espulsione di materiale superficiale dopo l’impatto. Il successo ha dimostrato l’efficacia della tecnica dell’impattore cinetico per deviare asteroidi in caso di rischio per la Terra.

In che modo la missione Hera completerà gli studi iniziati con DART?

Hera è una missione dell’ESA progettata proprio per approfondire i risultati ottenuti dalla missione DART. È stata lanciata a ottobre 2024 e raggiungerà il sistema Dydimos nel 2026 per concentrarsi sullo “stato di salute” del piccolo Dimorphos, studiare le sue caratteristiche e le conseguenze dell’impatto subito. L’obiettivo è comprendere meglio l’efficacia della tecnica di impattore cinetico e le possibili applicazioni future.

Hera, oltre a misurare la deviazione dell’orbita di Dimorphos, esplorerà anche il cratere prodotto dall’impatto di DART, raccoglierà dati sulle dimensioni, la struttura interna, la coesione e la composizione dell’asteroide, e fornirà informazioni vitali per ottimizzare le strategie di difesa contro minacce future.

Oltre alla tecnica dell’impatto cinetico, la deflessione nucleare è una soluzione praticabile?

È la tecnica più efficace in caso di poco preavviso. A differenza di quanto mostrato in alcuni “disaster movie”, non consiste nel far esplodere un ordigno nucleare sotto la superficie di un asteroide o cometa. Secondo diverse simulazioni, i frammenti non si disperderebbero casualmente nello Spazio, ma resterebbero lungo l’orbita originale, ricomponendosi per gravità oppure colpendo la Terra in momenti diversi, provocando una pioggia di detriti anche di dimensioni significative. Questo problema è particolarmente rilevante per gli asteroidi rubble pile, come Bennu, formati da blocchi rocciosi tenuti insieme dalla gravità. L’approccio migliore consiste nell’esplosione controllata di un ordigno nucleare a una certa distanza dall’asteroide. Questa distanza dipende da dimensioni, densità dell’asteroide e potenza dell’esplosione. I raggi X e i neutroni prodotti vaporizzerebbero parte del materiale superficiale, generando un getto che, per il principio di azione-reazione, spingerebbe l’asteroide su una nuova traiettoria.

Eventualmente, quali altre tecniche di mitigazione stanno studiando la comunità scientifica e le agenzie spaziali?

Il rimorchiatore gravitazionale è una tecnica “gentile” che sfrutta l’attrazione gravitazionale di una sonda spaziale per deviare la traiettoria di un corpo celeste senza contatto fisico. La sonda resta a distanza costante per mesi, applicando una variazione graduale di velocità. Questo metodo funziona indipendentemente dalla composizione dell’oggetto, ma è efficace solo per corpi fino a 500 metri di diametro, oltre i quali servirebbero sonde troppo massicce. È una tecnica graduale e richiede diversi anni per produrre effetti significativi. L’oggetto deve quindi venire individuato con largo anticipo rispetto a un potenziale impatto. Altre tecniche di Difesa Planetaria in fase di studio includono l’uso di fasci di ioni o energia solare concentrata per vaporizzare parte dell’oggetto, generando una spinta tramite l’effetto razzo.

Che ruolo gioca l’Italia nel settore della difesa planetaria?

L’Italia ha un ruolo centrale nella difesa planetaria grazie a enti come INAF, Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la partecipazione all’ESA e aziende private. Data la complessità delle iniziative, citerò solo alcuni esempi emblematici sugli asteroidi. Ad esempio, nella missione DART della NASA, l’Italia ha contribuito con il nanosatellite LICIACube, finanziato dall’ASI, costruito da Argotec (Torino) con strumenti scientifici dell’INAF. LICIACube ha documentato l’impatto con l’asteroide Dimorphos fornendo oltre 600 immagini fondamentali. L’Italia ospita a Frascati l’ESRIN dell’ESA, centro di elaborazione dati sugli oggetti NEO. Qui, i rischi di impatto sono calcolati con software di SpaceDyS, spin-off dell’Università di Pisa, che gestisce anche il servizio pubblico NEODyS-2 per il monitoraggio di potenziali oggetti pericolosi. Un altro progetto rilevante è il telescopio FlyEye, ideato per individuare i NEO. Brevettato da Roberto Ragazzoni (oggi Presidente INAF) con Marco Chiarini del CNR e Lorenzo Cibin di OHB Italia, sarà installato sul Monte Mufara, Sicilia. È il primo di una serie di telescopi globali, alcuni dei quali realizzati per ASI per monitorare oggetti in orbita terrestre. Infine, OHB Italia è impegnata nel progetto RAMSES, che monitorerà l’asteroide Apophis durante il passaggio ravvicinato alla Terra nel 2029.

Ecco le prime immagini scattate da #LICIACube dell’impatto di #DARTmission su #Dimorphos.

Adesso iniziano settimane e mesi di grande lavoro per gli scienziati e i tecnici coinvolti in questa prima missione di difesa planetaria, quindi restate collegati! pic.twitter.com/P59Ol89WEB— LICIACube (@LICIACube) September 27, 2022

In che modo l’INAF opera in questo campo?

L’INAF è fortemente coinvolto nell’osservazione e monitoraggio dei NEO con strumenti ottici e radar da terra e in missioni spaziali come DART e Hera. Ad esempio, il team scientifico del nanosatellite LiciaCube, che ha supportato la missione DART della NASA per la difesa planetaria, è coordinato dall’INAF. L’ente guida anche la rete PRISMA per monitorare i bolidi e modellare le loro traiettorie, recuperando eventuali meteoriti. Inoltre, l’INAF è attivo nel monitoraggio solare e meteorologia spaziale. In questi ambiti sviluppa modelli previsionali e fornendo osservazioni della cromosfera e fotosfera (dalla Stazione osservativa di Catania) alla rete Space Weather Service Network dell’ESA. Partecipa anche alla rete europea EUSST per tracciare satelliti attivi e rifiuti spaziali. L’INAF ha poi avviato il progetto di comunicazione Sorvegliati Spaziali, patrocinato dalla NASA, che affronta questi temi rivolgendosi a un pubblico ampio tramite il sito sorvegliatispaziali.inaf.it. Per coinvolgere i giovani, è stata sviluppata anche un’app di realtà aumentata. Attualmente collabora al programma televisivo “Meteo Spazio” di Rai Gulp e sta realizzando un fumetto.