Dal 10 dicembre 2023, per tre giorni, i cittadini egiziani sono chiamati alle urne per eleggere il loro nuovo presidente. Forse non così nuovo visto che il favorito è l’uscente Abdel Fattah al-Sisi, che ricopre la carica dal 2014. Queste elezioni sono l’ultimo atto di un percorso più ampio, fatto di personalismo, crisi economica e repressione del dissenso. A partire proprio dalla data del voto.

Fattore tempo

In origine le presidenziali egiziane dovevano svolgersi nell’aprile 2024. Perché allora sono state spostate a dicembre? Il motivo è legato al probabile risultato, che dà al-Sisi molto avanti rispetto agli sfidanti. Se davvero sarà rieletto, il presidente potrà affrontare una necessaria quanto massiccia stagione di tagli alla spesa pubblica e pesanti interventi nell’economia del Paese. E se la rielezione arriverà, allora sarà possibile reprimere ogni forma di dissenso con tutta la legittimità che il voto avrà portato.

Ma c’è un’altra questione di tempo, questa volta di mandato. Al-Sisi governa dal 2014 e sta per concludere il suo secondo periodo presidenziale. In teoria, sulla base della riforma costituzionale da lui stesso promossa nel 2019, il presidente rimane in servizio per sei anni, per un massimo di due incarichi consecutivi. Al-Sisi, se rieletto, sarà al terzo. Com’è possibile? Semplice: il suo primo mandato fu ancora con il vecchio ordinamento, per un tempo di quattro anni. Sulla carta, dunque, gliene mancano due. Più che sufficienti a legittimare, dal suo punto di vista, una terza elezione per raggiungere i 12 anni di presidenza. Poco conta, poi, che a termine mandato ne avrà macinati 16.

Opposizione?

Sulla carta il trono di al-Sisi è insidiato da tre candidati alternativi. Ma due di questi, il repubblicano Hazem Omar e il socialdemocratico Farid Zahran, sono di fatto dei fantocci. Entrambi hanno solidi legami con l’attuale presidente. Il primo è stato capo del comitato per gli affari esteri del Senato, e negli ultimi dieci anni non ha mai espresso dissenso nei confronti del “faraone”. Il secondo, che aiutò al-Sisi nel colpo di stato contro Mohammed Morsi, che lo portò al potere di fatto nel 2013, è percepito come un uomo vicino tanto alla presidenza quanto ai servizi segreti.

Resta dunque solo il leader del partito liberale Wafd, Abdel Sanad Yamama. La sua campagna, incentrata sullo slogan «Save Egypt», punta a migliorare la tenuta economica e democratica del Paese, passando anche per una riduzione delle interferenze del potere politico nel sistema legale. Si è invece ritirato il candidato di sinistra Ahmad Tantawi, che non è riuscito a raccogliere le 25mila firme necessarie per la candidatura: stando a quanto dice, i militari lo avrebbero minacciato per timore di una sua possibile vittoria.

Rischio tracollo economico

Che al-Sisi voglia avere tutta la legittimità possibile per le prossime manovre economiche è chiaro. Ma perché tutto questo timore? Perché gli interventi necessari alla stabilità egiziana saranno molto pesanti. In dieci anni di governo, il presidente ha richiesto prestiti a molti attori esterni, privati e non, per finanziare i suoi programmi interni. In primis la Nuova Capitale Amministrativa (che forse si chiamerà Kemet, come gli antichi egizi nominavano la loro terra), in fase di completamento a poche decine di kilometri da Il Cairo.

Il debito pubblico egiziano è quadruplicato nell’ultimo decennio e, solo per ripagare le spese del 2023, serviranno almeno 28 miliardi di dollari. Tre li ha forniti il Fondo Monetario Internazionale, ma il programma è a rischio a causa dello stesso al-Sisi, che sembra non essere intenzionato a vendere gli asset statali per rientrare nelle spese. Dal canto suo, il faraone sembra ignorare le difficoltà della popolazione. La svalutazione della moneta locale, la Sterlina egiziana, rende ormai difficile l’acquisto anche di beni essenziali come il pane. La soluzione di al-Sisi? «Se il progresso, la prosperità e lo sviluppo arrivassero al prezzo della fame, allora gli egiziani non eviterebbero il progresso. Non ditemi che preferite mangiare». Insomma, un «che mangino brioches» in salsa dittatoriale.

Da Mubarak ad al-Sisi

Le particolarità delle elezioni in Egitto non possono essere comprese senza ripercorrere la storia politica della regione negli ultimi anni. In particolare esiste un solido parallelismo tra l’ex-presidente Hosni Mubarak e al-Sisi. Mubarak è stato il quarto presidente dell’Egitto, in carica dal 1981 al 2011. Durante i suoi trent’anni al potere, Il Cairo adottò una politica di forte repressione delle opposizioni e di generale intolleranza per qualsiasi forma di dissenso. La comunità internazionale condannò con fermezza le riforme costituzionali volute da Mubarak, la centralizzazione economica e il controllo della libertà di stampa.

Il risultato più evidente di quelle politiche fu l’aver portato l’Egitto sulla strada del progressivo impoverimento. Con lo scoppio delle cosiddette primavere arabe, tra il 2010 e il 2011, l’instabilità interna dei Paesi mediorientali crebbe a dismisura e Mubarak fu costretto a dimettersi l’11 febbraio 2011, a seguito di settimane di manifestazioni e sommosse in tutto l’Egitto. La presidenza di al-Sisi non si discosta da quella di Mubarak. Anche lui con un passato da generale e capo delle forze dell’ordine, riveste la carica dal 2013.

Una parabola africana

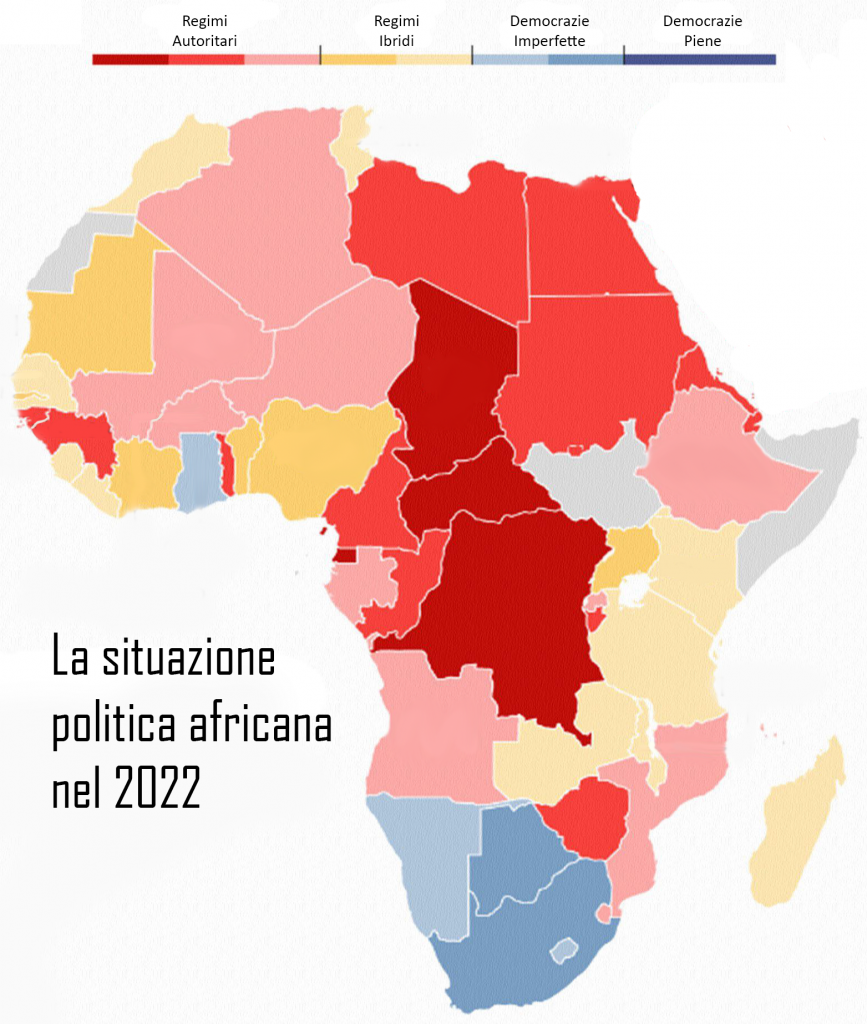

Non bisogna stupirsi della continuità dittatoriale egiziana. Il governo autoritario e militarizzato del Cairo è in realtà in linea con i vicini nordafricani e, in qualche misura, subsahariani. Che il continente abbia una politica ancora acerba e incapace di guidare i rispettivi Paesi in maniera pacifica è una certezza condivisa da diversi studiosi. Nel 1961 l’antropologo Frantz Fanon, originario della Martinica, individuò la causa di queste tendenze autoritarie nel passato coloniale di gran parte dell’Africa.

Nel suo famoso saggio I dannati della Terra, lo studioso sostenne che dalla schiavitù materiale del continente ne sia derivata una sociale: il potere è percepito dai governanti come un’imposizione dall’alto, piuttosto che come un modo di agire a favore della comunità. Da questo deriverebbe una sostanziale incapacità di governare con la politica, ritenuta più scomoda delle armi.