Il 2 luglio 1993 è un venerdì come tanti a Mogadiscio, in Somalia. Due colonne di mezzi militari italiani, parte della missione UNOSOM 2 delle Nazioni Unite, rientrano alla base dopo un rastrellamento per confiscare armi a bande armate locali. Arrivati all’altezza di un posto di blocco, nominato Check-point «Pasta» per via di una vecchia fabbrica della Barilla lì vicino, i militari vengono attaccati. Lo scontro a fuoco che segue è la prima battaglia che coinvolge le forze armate italiane dalla fine della seconda guerra mondiale. Oggi, 2 luglio 2023, ripercorriamo le tappe di quel venerdì di violenza e morte di 30 anni fa.

La guerra civile

Per comprendere quei giorni è necessario partire dall’inizio. Il 23 maggio 1986 il dittatore somalo Siad Barre rimane coinvolto in un incidente stradale ed è costretto a un lungo ricovero in ospedale. I suoi oppositori, attivi almeno dal 1978, colgono la palla al balzo per cercare di esautorare il presidente. Ma Barre resiste e presto il confronto tra le parti si trasforma in una guerra civile.

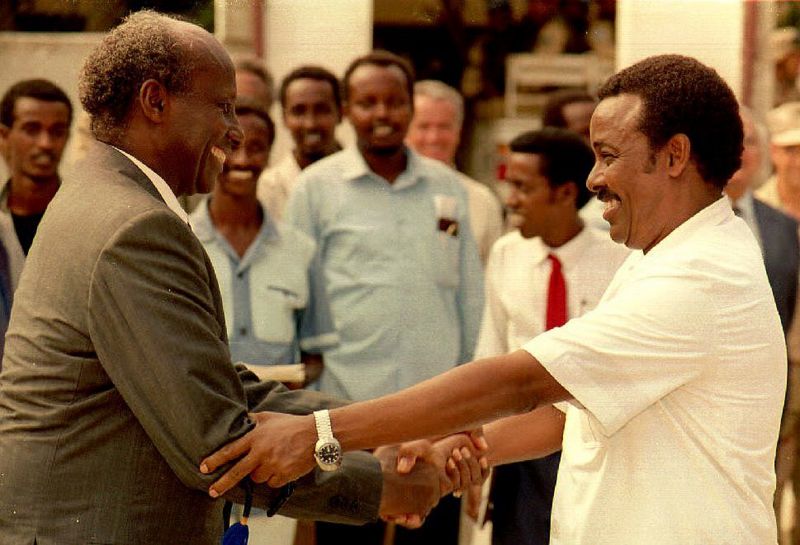

Nel 1991 il leader è costretto a lasciare il Paese. La pace però è un lontano miraggio. Nel nord la regione del Somaliland dichiara unilateralmente l’indipendenza. Il resto del territorio è di fatto in preda all’anarchia: varie tribù controllano le singole regioni, mentre il nuovo presidente Ali Mahdi Mohamed riesce a tenere in mano solo la capitale Mogadiscio. Ma nemmeno lì la sua presa è sicura. Il suo potere è contrastato dal generale Mohammed Farah Aidid. La frammentazione territoriale, politica e tribale si tramuta nella disgregazione dell’esercito. La guerra civile riprende con intensità anche maggiore.

L’intervento ONU

Il 23 gennaio 1992 il Consiglio di sicurezza dell’ONU vara la Risoluzione 733, istituendo un embargo sull’invio di armi in Somalia. Il 3 marzo i due principali sfidanti, Ali Mahdi e Aidid, stipulano una tregua, consentendo l’arrivo di aiuti umanitari. Il bilancio è terribile: oltre 40 mila persone sono morte negli scontri, per le malattie o per la fame. A fine aprile inizia la missione UNOSOM 1 (United Nations Operation in SOMalia), con un contingente militare multinazionale di circa 4 mila uomini.

A dicembre, con la Risoluzione 794, le Nazioni Unite approvano l’invio di una coalizione di forze di mantenimento della pace a guida statunitense. La missione, che assumerà il nome UNITAF (UNIfied TAsk Force), è nota come operazione Restore Hope (in italiano «Ristabilire la Speranza»). Anche l’Italia partecipa con un suo piccolo contingente, comandato dal generale Giampiero Rossi.

La pace però non regge. Nonostante accordi e conferenze, Ali Mahdi e Aidid continuano a scontrarsi. La situazione diventa insostenibile, soprattutto con l’inasprirsi degli attacchi delle fazioni locali (spesso con l’uso delle masse come scudi umani o elementi di provocazione) alle forze ONU.

UNOSOM 2

Impossibilitate a trovare soluzioni alternative, le Nazioni Unite approvano la Risoluzione 814. È il 26 marzo 1993. L’operazione militare in Somalia proseguirà sotto il nome di UNOSOM 2, con l’obiettivo di disarmare le milizie.

Grande novità è il cambio delle regole di ingaggio, fino ad allora compatibili con una missione di pace (i caschi blu potevano aprire il fuoco solo ed esclusivamente per difendersi). Ora, le truppe sono autorizzate all’uso della forza per perseguire i propri obiettivi.

L’operazione conta 28 mila uomini provenienti da 40 paesi. L’Italia, con il suo contingente ITALFOR al comando del generale Bruno Loi, contribuisce con gli incursori del 9° Reggimento d’assalto «Col Moschin», i paracadutisti della Brigata «Folgore» e del 1° Reggimento Carabinieri «Tuscania», i fucilieri di Marina del Battaglione «San Marco», una compagnia di tank M-60 del 132° Reggimento Carri e alcuni blindati pesanti «Centauro» dell’8° Reggimento «Lancieri di Montebello». L’area operativa dei nostri connazionali è quella di Mogadiscio, dove controllano sei check-point: «Obelisco», «Banca», «Demonio», «Nazionale», «Ferro» e «Pasta».

Il rastrellamento

Il 2 luglio 1993 le forze italiane hanno in programma un rastrellamento nel quartiere Haliwaa, nel nord della capitale. L’obiettivo è confiscare le armi del clan degli Haber Ghedir, la tribù del generale Aidid, i cui membri alloggiano nella zona.

L’operazione ha il nome in codice «Canguro 11». Due colonne di veicoli, Alfa e Bravo, devono battere un’area di 400 metri per 700, tra i check-point «Ferro» e «Pasta». Le formazioni, guidate da carri M-60 e blindati «Centauro», viaggiano a bordo di autoblindo Fiat 6614 e cingolati VCC-1. Nessuno è preoccupato, all’inizio. Poi qualcosa va storto. I soldati italiani vengono accolti da una sassaiola. La missione non può proseguire in sicurezza, non senza chiamare rinforzi.

I manifestanti mostrano il corpo di una donna morta e accusano i militari di aver aperto il fuoco, reclamando giustizia. Trattandosi di una missione di peacekeeping, con regole stringenti sulla possibilità di sparare, e avendo concluso il rastrellamento, le colonne ricevono l’ordine di rientrare subito alla base per evitare disordini.

La «battaglia del pastificio»

I miliziani di Aidid, intanto, hanno saputo della presenza degli italiani e tendono loro un’imboscata. Appostati sui tetti e in mezzo alla folla (usata in questo caso come scudo umano) gli uomini del generale aprono il fuoco sulla colonna Alfa mentre si trova nei pressi del check-point «Pasta». La precisione del loro tiro non è delle migliori, ma per gli italiani è impossibile rispondere senza colpire i civili.

Mentre in strada scoppia il caos, da una barricata improvvisata parte un colpo di RPG (razzi anticarro, Ndr). Uno dei blindati VCC-1 viene immobilizzato. Uno dei militari a bordo, il caporale Pasquale Baccaro, paracadutista di leva del 186° Reggimento «Folgore», rimane ucciso. Altri sono feriti.

Intanto i veicoli della colonna Beta hanno quasi raggiunto la base di Balad, principale centro operativo italiano in Somalia. Dal comando arriva l’ordine di fare dietrofront e correre in soccorso delle forze bloccate. In cielo gli elicotteri d’attacco AW-129 «Mangusta» vengono dirottati sulla zona dei combattimenti per fornire supporto aereo. È difficile, i miliziani sono indistinguibili dalla folla. Una camionetta avversaria viene distrutta. Il personale a bordo dei carri M-60 è costretto ad aprire il fuoco con le mitragliatrici.

Un triste bilancio

Alla fine, dopo un intenso combattimento, gli italiani riescono a evacuare il personale ferito e intrappolato. I veicoli danneggiati sono moltissimi, diversi rimangono abbandonati in fiamme al bordo della strada. Rientrati alla base è il tempo della conta dei danni.

I morti sono tre. Oltre a Pasquale Baccaro sono caduti anche il sottotenente Andrea Millevoi, dell’8° «Lancieri di Montebello», e il sergente maggiore Stefano Paolicchi, del 9° «Col Moschin». A tutti loro verrà concessa la Medaglia d’oro al Valor Militare, massima onorificenza militare italiana. I feriti sono 22.

Non si saprà mai quanti somali persero la vita quel giorno. Le stime ufficiali parlano di 67 vittime, ma probabilmente furono molte di più. Almeno altre 103 persone riportano ferite.

Continuare a vivere

Tra gli italiani, il superstite che subisce i danni maggiori è un giovane 23enne. Si chiama Gianfranco Paglia ed è un sottotenente del 183° Reggimento paracadutisti «Nembo». Con il suo veicolo riesce a recuperare e evacuare alcuni feriti. Dopo averli messi al sicuro torna al combattimento, colpendo il nemico con le armi a bordo. A un certo punto si sporge all’esterno del mezzo e viene colpito. Tre pallottole. Una si ferma all’interno di un polmone, un’altra si conficca nella spina dorsale. Appena arrivato all’ospedale militare americano in Somalia la diagnosi non lascia speranze: non camminerà mai più.

Paglia decide di lottare. Non si lascia andare. Nel 1995 gli viene conferita la Medaglia d’oro al Valor Militare: è uno dei pochi soldati a riceverla da vivo dalla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1997, pur costretto in sedia a rotelle, torna in servizio nell’Esercito partecipando alle operazioni in Bosnia.

Dopo una breve fase in Parlamento tra il 2008 e il 2013, Paglia torna nell’Esercito come tenente colonnello. È consigliere dei ministri della Difesa Mario Mauro, Roberta Pinotti e Lorenzo Guerini. Ma la sua voglia di vivere, di lottare, non conosce limiti. Non è l’unico militare ad aver subito mutilazioni o a soffrire di patologie gravi. Nel 2016, quindi, promuove la nascita del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, di cui assume subito la guida. Ancora oggi promuove l’attività sportiva come modo per rialzarsi e continuare a correre per tutte le persone affette da disabilità

Cosa resta di quei giorni

Sono passati 30 anni da quel 2 luglio 1993. La Somalia è ancora un Paese fortemente instabile. La missione UNOSOM 2 è terminata nel marzo 1995. Già un anno prima era iniziato il ritiro di vari contingenti internazionali: era impossibile proseguire. Troppi morti, troppi attentati. Alcuni fatti sono entrati nella memoria comune, come la cosiddetta battaglia di Mogadiscio del 3-4 ottobre 1993, che ha ispirato il film di Ridley Scott Black Hawk Down.

La guerra civile proseguì fino al 2000, quando venne costituito un governo di transizione. Ma la fine delle discordie tribali e politiche lasciò spazio al radicalismo religioso. Nel 2006 si costituì una unione delle corti islamiche, intenzionata a imporre la Shari’a, la legge musulmana, in tutto il Paese. Da questa fase nacque il gruppo terroristico di Al-Shabaab. Anche dopo la fase di transizione, nel 2012, la guerriglia contro le milizie islamiste è proseguita. Stabilità e Somalia sembrano concetti impossibili da far convivere.

Oggi, 30 anni dopo la battaglia di check-point «Pasta», se i nostri militari tornassero davanti a quella fabbrica abbandonata, la scena non sarebbe cambiata: fame, disperazione e violenza sono sempre le stesse. Nonostante il sangue versato.