Il Regno Unito si eclissa definitivamente dall’Unione Europa. Dopo oltre 3 anni e mezzo di indecisione, il 31 gennaio 2020 era atteso dai sostenitori del Leave come il giorno in cui Boris Johnson avrebbe condotto il popolo britannico fuori dalla “dittatura” di Bruxelles. Il tempo ci dirà se hanno fatto bene o meno.

È durato 47 anni il matrimonio tra il Regno Unito e l’Europa. Ma già dai voti nuziali del 1973 la monarchia aveva mostrato delle riserve sul progetto. Nonostante la sua entrata nella Comunità Europea, si è sempre rifiutata di partecipare all’accordo di Schengen, cioè l’ideazione di un’area senza frontiere interne in cui i cittadini possono spostarsi liberamente. Quando nel 2002 gli Stati europei sono passati alla moneta unica, il Regno Unito ha negoziato una clausola di esclusione dall’euro.

Il 23 giugno 2016, quando il popolo britannico è andato alle urne per scegliere se fare ricorso all’articolo 50 del trattato di Lisbona, il “sì” alla Brexit ha investito come un’onda d’urto tutti gli altri Paesi. In molte altre nazioni sono sorti gli stessi dubbi: «A cosa serve l’Unione Europea? È necessario rimanerci?» Rispondere a queste domande rischierebbe di aprire un dibattito politico. Ma è doveroso ricordare che l’Unione Europea è stata insignita nel 2012 del Nobel per la pace. Il merito: «Per oltre sei decenni ha contribuito all’avanzamento della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani».

Gli accordi successivi alla seconda guerra mondiale – a partire dal Trattato di Roma del 1957 – hanno fatto sì che il blocco europeo non cadesse più in nessuna guerra continentale. L’Unione europea è riuscita dove la Società delle Nazioni aveva fallito, cioè pacificare quanto più possibile il continente. Nacque l’esigenza di creare un’organizzazione intergovernativa che evitasse il sorgere di guerre intestine al continente europeo.

Lo stesso Winston Churchill, nel famoso discorso all’Università di Zurigo del 1946, perorò la causa degli “Stati Uniti d’Europa”. Non era più primo ministro da un anno, il suo governo conservatore era stato sostituito da quello laburista di Clement Attlee, ma era comunque difficile ignorare le parole del militare che aveva sconfitto i nazisti. Fu il primo ad intravedere nell’integrazione europea l’antidoto alle atrocità del passato.

Cosa stanno facendo quindi gli inglesi, stanno deviando dal pensiero del grande statista, politico e eroe nazionale? Non proprio. Churchill, infatti, fu attento ad evitare fraintendimenti: la Gran Bretagna aveva già il suo Commonwealth, avrebbe solo incoraggiato l’iniziativa in qualità di sponsor. Per l’ex primo ministro l’isola britannica non era solo europea, ma il punto di incontro tra i tre cerchi: l’Europa, l’America e il Commonwealth. Per questo il Regno Unito non ha mai preso parte alla CECA, né all’idea di un esercito comune. Si sente ancora un impero e pensa di potercela fare da solo (vedi seconda parte del nostro approfondimento).

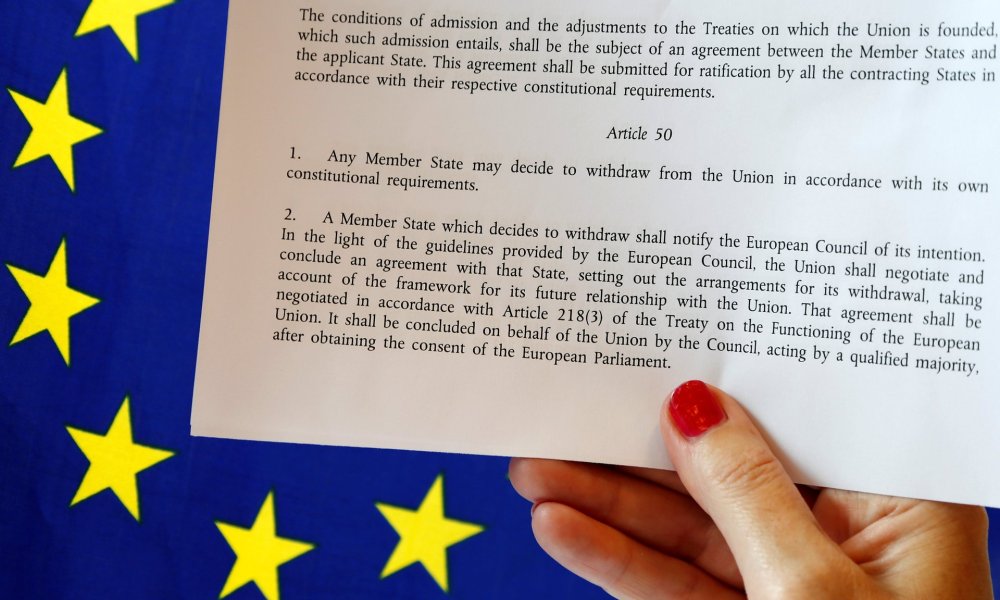

L’articolo 50

250 parole e 5 paragrafi.

È l’articolo 50 del Trattato di Lisbona e definisce la procedura di uscita dall’Ue di un paese membro. «Ogni Stato membro – si legge nel comma 1 dell’articolo – può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione». Pur essendo uno degli articoli più importanti dei trattati europei, è dotato di una formulazione vaga «quasi come se i suoi redattori pensassero che non sarebbe mai stato usato», scrive il Guardian.

L’iter per recedere dall’Unione europea prevede, come primo passaggio, che lo Stato notifichi al Consiglio europeo la volontà di lasciare l’Ue. Successivamente agli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, si dà il via ad una serie di negoziazioni tra l’Ue e lo Stato per definire le modalità di recesso e stabilire le future relazioni tra le parti. Il negoziato «è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio -come previsto dal comma 2-, che delibera a maggioranza qualificata» successivamente all’approvazione del Parlamento europeo.

Lo Stato non sarà più ritenuto membro dell’Unione dal momento in cui entrerà in vigore l’accordo di recesso. In mancanza di tale accordo, lo Stato terminerà la sua permanenza nell’Ue trascorsi i due anni dalla notifica al Consiglio europeo. È prevista un’eccezione: il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro, può decidere all’unanimità di prorogare tale termine.

Tutti i trattati europei cessano di essere validi nel Paese che decide di recedere dall’Unione.

L’uscita di uno Stato dall’Unione è un atto unilaterale, che, infatti, può avvenire anche in assenza di un accordo tra le parti. La negoziazione che avviene tra l’Ue e il Paese uscente riguarda solo le future relazioni e non la possibilità o meno di uscita dello Stato. Se uno Stato che ha receduto dall’Unione decidesse di entrare di nuovo nell’Unione, dovrebbe fare appello all’articolo 49 che definisce la procedura di entrata di altri Stati.

Brexit: la storia

David Cameron e il mancato “Remain”

Tutto è partito con l’idea di David Cameron di arginare l’ascesa dello Ukip, un partito nazionalista e antieuropeo allora guidato da Nigel Farage, e di ricompattare il Partito conservatore indicendo un referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

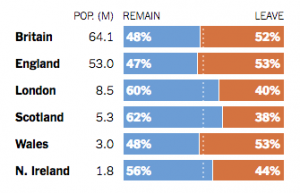

L’allora primo ministro, convinto della volontà degli inglesi di restare nell’Unione, condusse una debole campagna elettorale a favore del Remain. Ma, il 23 giugno 2016, dei 17,4 milioni di britannici che si recarono alle urne, il 51,8% votò per la Brexit.

L’allora primo ministro, convinto della volontà degli inglesi di restare nell’Unione, condusse una debole campagna elettorale a favore del Remain. Ma, il 23 giugno 2016, dei 17,4 milioni di britannici che si recarono alle urne, il 51,8% votò per la Brexit.

«Ci penso ogni singolo giorno: al referendum, alla sconfitta, alle conseguenze, e alle cose che si potevano fare diversamente. Sono preoccupatissimo per quello che succederà». Lo ha ammesso Cameron in una recente intervista al Times.

L’ex inquilino del numero 10 di Downing Street rassegnò le dimissioni subito dopo il voto.

Theresa May: il backstop, le alleanze e i cambi di rotta

Euroscettica, ma contraria alla Brexit, Theresa May, primo ministro dal 13 luglio 2016, ha tentato sin dall’inizio di portare il Regno Unito fuori dall’Unione europea. Il primo passo percorso è stata l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona, che ha dato il via ad un lungo cammino durato tre anni.

Dal sostegno alla hard Brexit espresso in uno dei suoi primi discorsi, allo sforzo di raggiungere un accordo con le istituzioni europee che potesse passare l’esame di Westminster, fino al tentativo di intesa con il leader del partito laburista Jeremy Corbyn, la seconda inquilina donna del numero 10 di Downing Street ha attuato diverse strategie nel tentativo di portare a termine ciò che i cittadini britannici avevano chiesto con il referendum del 2016. Spesso commettendo qualche scivolone. Come quando definì coloro che avevano votato contro la Brexit «cittadini del nulla». O come quando convocò, l’8 giugno 2017, le lezioni legislative anticipate, nel tentativo di rafforzare la sua posizione in vista dei negoziati con l’Unione europea, ma finì per perdere la maggioranza e fu costretta ad allearsi al Partito unionista democratico (Dup), un piccolo partito nordirlandese ultraconservatore.

Criticata dai laburisti per il suo operato, non è stata risparmiata neanche dai Tories, che l’hanno più volte accusata di aver assunto posizioni accomodanti durante i negoziati con l’Unione europea, schierandosi di fatto a favore di una soft Brexit. Questo cambio di rotta ha portato ad una frattura interna al partito conservatore e ha spinto alle dimissioni di diversi importanti esponenti del partito, tra cui Boris Johnson, allora ministro degli Esteri.

Tanti sono stati i tentativi di far approvare alla Camera dei Comuni e a quella dei Lords gli accordi raggiunti con l’Unione europea e altrettante sono state le bocciature prontamente arrivate come risposta. Eppure più volte il Parlamento britannico si è espresso contro l’ipotesi di un’uscita della Gran Bretagna dall’Unione con un no deal.

Theresa May verrà ricordata anche per il “backstop”: la strategia messa appunto dalla stessa premier e dalle istituzioni europee per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. È stato uno dei punti più discussi durante gli anni del governo May. Non è servita a nulla la lettera di rassicurazione firmata dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e da quello della Commissione, Jean Claude Juncker, nella quale i due affermavano che il meccanismo del backstop sarebbe entrato in vigore «solo se strettamente necessario» e comunque si sarebbe trattato di un qualcosa di «temporaneo»: Westminster ha continuato a bocciare l’accordo di separazione.

Dopo anni di estenuanti trattative, il 24 maggio 2019 Theresa May annuncia le due dimissioni, che sono state poi formalizzate il 7 giugno.

«Ho fatto il possibile per trovare un accordo per la Brexit e ho il rammarico di non esserci riuscita».

Boris Johnson: l’uomo che portò alla Brexit

Nell’ultimo capitolo della saga Brexit il protagonista indiscusso è Boris Johnson, instancabile sostenitore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Eletto capo del Partito Conservatore il 23 luglio 2019, il giorno successivo la regina Elisabetta II gli ordinò di formare un nuovo governo.

Le contraddizioni e i paradossi che sembrano aver caratterizzato le varie fasi della Brexit, si sono ripresentati con il nuovo primo ministro: il “falco” della Brexit è in realtà cresciuto in una famiglia di sostenitori dell’Unione europea. Il padre, Stanley Johnson, è un membro del Parlamento europeo e il fratello, Jo Johnson, a settembre 2019 si è dimesso da sottosegretario allo Sviluppo economico, perché si sentiva «diviso tra la lealtà alla famiglia e l’interesse nazionale».

Johnson è balzato agli onori della cronaca per aver espulso 21 Tories dissidenti dal Partito conservatore. Ma non solo. Si è creata una grande polemica attorno all’annuncio del primo ministro di chiudere forzatamente il Parlamento inglese per cinque settimane. Ma, il 24 settembre, la Corte Suprema britannica ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento, in una sentenza che i media inglesi hanno definito «storica». Nonostante ciò il 12 dicembre 2019, durante le elezioni legislative anticipate i Tories hanno ottenuto una vittoria schiacciante sui Labour.

I negoziati tra il premier britannico e l’Ue hanno portato al raggiungimento di un accordo che è stato approvato anche dal Parlamento britannico. Con il benestare delle istituzioni europee così come del Parlamento e della Corona inglese, la Brexit è fatta.

Si conclude così questo lungo viaggio, che in origine doveva servire al Regno Unito a “take back control” (riprendere il controllo) -come recitava lo slogan dei sostenitori del Leave – , ma che sembra, in realtà, aver generato soltanto caos.