Nel nostro Paese, il tasso di occupazione ha raggiunto e superato i livelli pre-crisi. È questo il dato incoraggiante diffuso dagli istituti nazionali ed europei già dal 2018, rassicurando chi temeva che la crisi avesse danneggiato in modo irreparabile il mercato del lavoro.

La disoccupazione era cresciuta notevolmente dopo il 2008: era passata dal 6,7% al 10% nel 2012 per poi toccare il picco di 12,7% nel 2014. Negli anni successivi però le percentuali sono scese, mentre il numero di occupati cresceva: nel 2018, in media, il numero di unità di persone con un contratto di lavoro ha superato di 125mila unità il livello del 2008 e il tasso di occupazione sfiora il record del 58,5%.

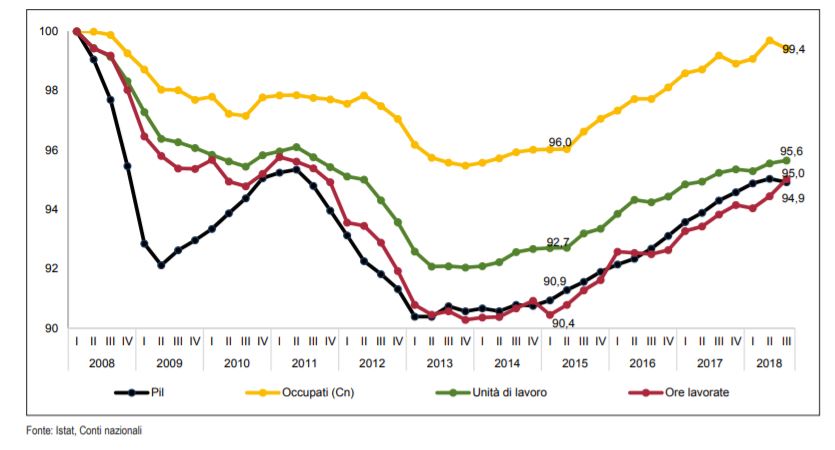

Il calo della disoccupazione non coincide però con una reale ripresa della crescita economica: il Pil italiano si attesta sempre nella fascia dello “zero virgola”. Nei primi tre trimestri del 2018, il Pil è del 3,8% inferiore al livello del 2008 e le ore lavorative sono diminuite del 5,1%. Per colmare il gap di tempo trascorso dai cittadini a lavorare mancano ancora poco meno di 1,8 miliardi di ore.

Secondo il report dell’Istat Il mercato del lavoro: un bilancio degli ultimi dieci anni, «il decennio appena trascorso, caratterizzato da una forte e lunga recessione, ha visto una profonda trasformazione del tessuto produttivo che ha comportato una ricomposizione dell’occupazione». Si lavora di nuovo, ma con modalità e soprattutto tempistiche diverse.

trimestre 2008=100)

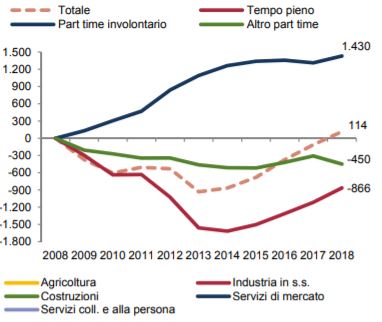

Quando il part-time è l’unica opzione

Sempre secondo i dati Istat, nel secondo trimestre 2019 i lavoratori a orario ridotto sono 4 milioni e 483 mila e costituiscono il 19% del totale degli occupati, le donne rappresentano il 73,4% di questi contratti. Nel 2019, l’aumento tendenziale dell’occupazione (la crescita rispetto all’anno precedente) è stato sostenuto in buona parte dal part time, in alcuni casi (ad esempio nel secondo trimestre) addirittura interamente.

La crescita del lavoro a orario ridotto era iniziata già negli anni ’90 quando, in seguito della crisi che aveva caratterizzato l’inizio del decennio, era stata la prima forma di lavoro ad aumentare. Il contributo alla crescita dell’occupazione è poi progressivamente aumentato per tutto il decennio con un’accelerazione nel periodo 1998-2000. Dopo un quinquennio di espansione del tempo pieno, in cui il ruolo del part time risultava ridimensionato, questo ha ripreso gradualmente importanza nel 2006 ed è diventato decisivo negli anni precedenti l’avvio della crisi economica, nel 2007 e soprattutto il 2008. Dopo una lieve diminuzione nel 2009, è cresciuto ininterrottamente fino al terzo trimestre 2017, contenendo il calo dell’occupazione durante la crisi e trainando la crescita del 2014.

Dopo un calo tra 2017 e 2018, il lavoro a tempo parziale ha ripreso forza nel 2019, tornando a essere l’unica componente in aumento nel secondo trimestre.

In questo momento, il dato negativo è che la crescita di un milione e 517 mila occupati part time dal periodo pre-crisi (+31,2% tra il secondo trimestre 2008 e il secondo 2019) è dovuta soltanto al part time di tipo involontario. Si tratta quindi di persone che hanno scelto questo contratto solo per mancanza di occasioni di lavoro a tempo pieno, mentre diminuiscono (- 451 mila unità) i lavoratori a part time volontario.

Anni 2008-2018 (media primi tre trimestri) (variazioni assolute con base=2008)

Secondo il report, «diversi fattori concorrono a spiegare il forte aumento del part time. Dal lato dell’offerta la maggiore presenza delle donne che, in alcuni casi, utilizzano questa forma di impiego per conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. Dal punto di vista della domanda, spesso è uno strumento utilizzato da parte delle imprese per fronteggiare il ciclo economico sfavorevole».

Giovani lavoratori: “mammoni” per scelta o per necessità?

In Italia, l’età media in cui un ragazzo esce di casa è 31 anni. Non stupisce allora che i giovani del nostro Paese, se paragonati agli svedesi che lasciano il “nido” familiare in media a 21 anni, siano chiamati “mammoni”.

Dato che, secondo l’Ocse, l’età media di fine studi è più o meno la stessa, le ragioni di questo ritardo sono da cercarsi altrove. Oltre al fattore culturale, bisogna prendere in considerazione la stabilità economica che un ragazzo può avere nel nostro Paese.

La percentuale di occupati tra i 15 e i 34 anni è scesa negli anni della crisi: nel 2008 era del 30,3%, nel 2018 era calata al 22,1%.

Ma la vera differenza riguarda la tipologia di contratto. Nel 2009, l’analisi dell’Istat sulla fascia d’età 15-34 anni distingueva tra lavoratori autonomi, dipendenti a tempo indeterminato e atipici. La maggior parte dei giovani al primo lavoro, era assunta a tempo indeterminato: il 63,2% degli uomini e il 66,3% delle donne. Solo il 14,6% era definito lavoratore “atipico”, termine che oggi fa sorridere, dato che queste tipologie di contratti sono invece la norma.

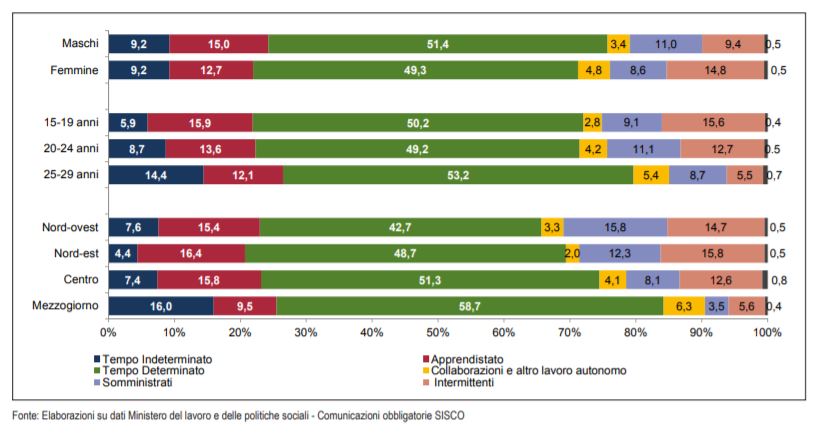

Nel 2018, solo il 9,2% (sia dei maschi che delle femmine) è assunto per il suo primo impiego a tempo indeterminato, la maggior parte (51,4% degli uomini, 49,3% delle donne) è assunta a tempo determinato. I restanti si dividono tra apprendistato (15%; 12,7%), somministrati (11%, 8,6%), collaborazioni (3,4%; 4,8%) e intermittenti (9,4%; 14,8%).

genere e ripartizione geografica.

Se è vero che molti ragazzi temono di sentire la nostalgia dello stufato della mamma, circa la metà dei giovani in Italia non può contare su un contratto che garantisca una stabilità economica nel corso del tempo.