Negli ultimi anni l’industria dell’intrattenimento sta vivendo un periodo di continua crescita che, seppur rallentata della pandemia, non accenna ad arrestarsi. Buona parte dello sviluppo si deve allo sport, in particolare laddove le maggiori leghe professionistiche mettono in campo tutta una serie di misure che le rendono di fatto vere e proprie aziende.

Un esempio è quello della National Basketball Association, la principale lega di pallacanestro degli Stati Uniti nonché la più famosa al mondo. Alla base del successo economico della NBA ci sono, tra i vari, due meccanismi cardine collegati l’uno all’altro: quello del salary cap, la cifra massima che ogni franchigia può spendere per il pagamento degli stipendi dei propri giocatori, e della revenue sharing, o condivisione dei guadagni. Riguardo al salary cap, la NBA si prepara a un netto incremento del tetto di spesa grazie al nuovo contratto televisivo, ormai in via di definizione, che porterà nelle casse della lega 75 miliardi di dollari in nove anni a partire dalla stagione 2025/2026. Per la NBA l’equilibrio economico, connesso direttamente a quello competitivo, è un aspetto fondamentale che nasce e si sviluppa proprio a partire dai due aspetti sopracitati, ma spesso dimenticati.

Con il salary cap non si controllano i costi, ma l’eguaglianza competitiva

Flavio Tranquillo, giornalista e voce della NBA per Sky Sport, fa chiarezza su entrambi gli argomenti, partendo da come viene calcolato il salary cap: «Per cercare di semplificare, fatti 100 i ricavi di quella che noi chiameremmo gestione caratteristica direttamente legata all’attività principale, cioè in questo caso la pallacanestro, il salary cap è circa 50. Però per capire meglio possiamo mettere un ulteriore elemento: ai giocatori va non più di 50, ma non meno di 45. La cosa più importante è capire che questo non è uno strumento di controllo dei costi, ma di eguaglianza competitiva all’interno di un contesto che ha come obiettivo quello che è fisiologico di ogni impresa, cioè il profitto». Questo perché sarebbe un errore considerare la NBA come un campionato con 30 squadre diverse che agiscono separatamente: la NBA è un unicum, un’unica azienda con al suo interno trenta franchigie.

Non sarebbe possibile però parlare di salary cap senza citare altri due elementi: il salary floor, o tetto salariale, e la luxury tax. A tal proposito Tranquillo spiega: «Il Salary Floor è il 45 di prima, ti do un limite minimo perché voglio che il mio prodotto abbia un certo tipo di consistenza. Siccome tutti partecipano con la stessa quota parte ai ricavi, tu non puoi fare il furbo spendendo pochissimo, perdendo sempre, e lucrando su un’altra franchigia che è competitiva. La luxury tax è esattamente la stessa cosa, ma vista dall’altra parte: oltre una soglia, superiore a quella del salary cap, comincia a esserci una penalità economica tale per cui per ogni dollaro oltre la soglia viene rimesso un dollaro in un ideale paniere. Questo verrà poi ridiviso tra tutte le squadra che sono sotto la luxury. Si tratta quindi di un ulteriore elemento per il riequilibrio competitivo».

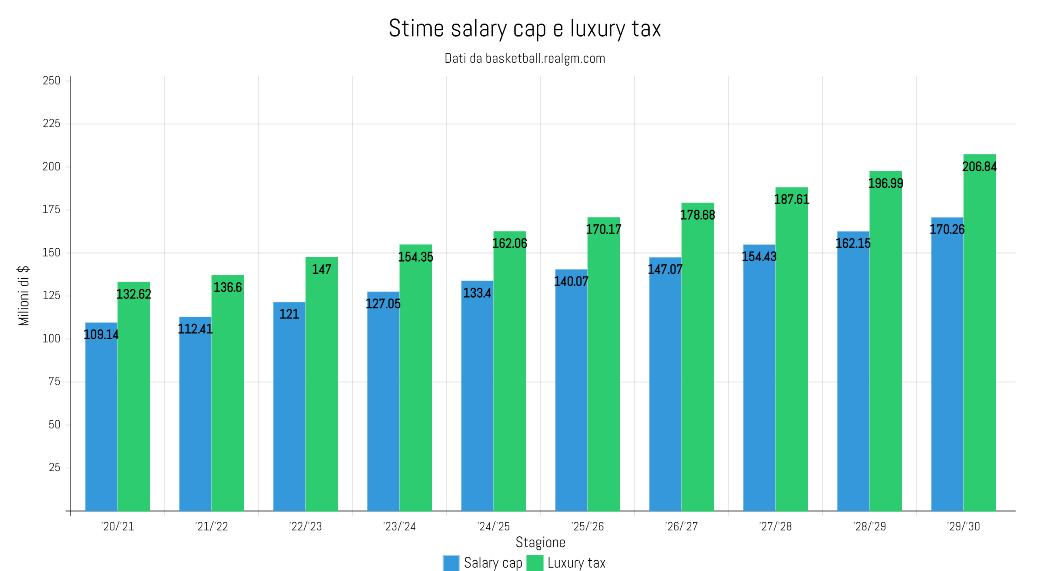

Al momento le stime future del salary cap sono in continuo rialzo, con l’asterisco riguardo la possibile extra-impennata a partire dalla stagione 2025/2026 proprio in virtù del nuovo contratto televisivo: si potrebbe passare dai 112 milioni di questa stagione a 170 milioni già nel 2029/2030. Dunque, la possibilità di offrire contratti molto onerosi, oltre al prestigio del palcoscenico, potrebbe far gola a molti giocatori attualmente impegnati nei maggiori campionati europei.

Per fare un raffronto: al momento in NBA il minimo salariale, che cresce in maniera proporzionale agli anni trascorsi nella lega, si attesta mediamente sul milione e 800 mila dollari; tale cifra in EuroLeague è superata solo da sei giocatori, con Nikola Mirotic del Barcellona in cima alla classifica con i suoi 4.5 milioni di stipendio. Seppur si è di fronte al rischio di esodo da parte di molti giocatori, con un relativo abbassamento del tasso tecnico della EuroLeague, bisogna considerare quanti professionisti effettivamente preferirebbero un super contratto in NBA, ma con ristretti minutaggi e possibilità, rispetto alla possibilità di essere un protagonista assoluto nel basket europeo.

Ragionando oltre la pura scelta di un giocatore, senza essere aridi sentimentalmente, secondo Flavio Tranquillo bisogna guardare in faccia la realtà: «C’è un mercato mondiale del basket e c’è un attore che è in una posizione stra-ultra dominante, e non può arrivare una sorta di antitrust mondiale perché il principio di libera concorrenza è riconosciuto anche dall’antitrust. La letteratura di settore spiega bene cosa succede quando c’è un attore così dominante: è lui che sostanzialmente agisce per primo e gli altri si possono solo muovere di conseguenza, occupando gli spazi residui. E per quanto riguarda i giocatori, se qualcuno preferirebbe giocare in una piccola-media squadra NBA guadagnando bei soldi rispetto a un top club di EuroLeague rientrerebbe nell’assoluta e logica libertà di scelta. Ciò non significa essere aridi, ma in realtà un giocatore ritiene di avere un valore in un mercato e vuole semplicemente farsi riconoscere quel valore».

La revenue sharing, condividere i ricavi per dare più valore al prodotto

Si potrebbe però essere erroneamente portati a pensare che se il salary cap (con esso il salary floor e la luxury tax) cresce perché l’intera azienda NBA vede aumentare i propri ricavi, allora tutte le squadre ne beneficerebbero in egual misura incrementando anch’esse i profitti. In realtà, a dimostrare il contrario c’è il caso della stagione 2016/2017, quando entrò in vigore l’attutale contratto TV da 24 miliardi di dollari. Le franchigie in totale guadagnarono più di mezzo miliardo, ma prima dell’annuale revenue sharing 14 squadre su 30 erano, per quel singolo esercizio, in perdita.

Il concetto alla base che ha portato alla creazione della revenue sharing è semplice: a livello di potenziali introiti, alcune franchigie che hanno sede in città più attrattive e popolose (Los Angeles, New York, Philadelphia) saranno sempre avvantaggiate rispetto a squadre che si trovano in città con un bacino d’utenza ridotto (San Antonio, Milwaukee, Oklahoma City). Prima di entrare nello specifico della definizione, Tranquillo ci tiene a fare due doverose premesse: «In termini generali quello che succede in un singolo esercizio non dovrebbe mai essere oggetto di troppo rumore, perché la vita di un’impresa è ben più lunga. Inoltre, bisognerebbe vedere quali sono i principi contabili con i quali viene redatto il bilancio. Perché, ricordiamo, ai fini di salary cap e revenue sharing vengono conteggiati solo i ricavi che entrano direttamente dal basket, il cosiddetto BRI (Basketball Related Income). Ad esempio, i Golden State Warriors hanno presieduto all’intera riqualificazione di una zona della città di San Francisco costruendo, oltre al palazzetto, anche uffici, negozi… e tutti i ricavi da queste strutture, non legate direttamente all’attività principale, non vengono conteggiate nel BRI, ma in concreto i Warriors ne beneficiano».

A livello tecnico, per capire il funzionamento della revenue sharing Tranquillo illustra: «Nella NBA alcune entrate non sono centralizzate. Ad esempio, a Los Angeles la cosiddetta TV locale per trasmettere le gare che non sono in diretta nazionale dà più soldi ai Lakers rispetto a quanto quella di Milwaukee dia ai Bucks. Idem lo sponsor locale. Dunque, nell’idea di omogeneizzo e riequilibrio tutto vengono presi questi ricavi, rimessi dentro un ulteriore ideale camera di compensazione e chi ne ha di più retrocede una parte dei ricavi a chi non li ha avuti. Nell’assunto che sia più facile, a patto d’aver lavorato bene, avere ricavi a Los Angeles di quanto non lo sia a Milwaukee».

Tranquillo precisa che:

«La NBA retrocede una parte dei ricavi perché ritiene sia la maniera migliore di dare valore all’intero prodotto»

Dunque, continua: «Non esiste coesione o amicizia, bensì hanno tutti un obiettivo chiaro: generare profitto, attuando comportamenti coerenti perché consistentemente nel tempo è dimostrabile, e dimostrato, che mettersi in mano ad un soggetto che rappresenta tutti crea più valore di quello che si potrebbe creare andando ognuno per sé».

Questo è il frutto di una visione imprenditoriale condivisa, che si discosta completamente da quella attuata nel vecchio continente dove non si interviene a livello economico per evitare che la disparità tra grandi e piccole squadre aumenti sempre più. Tranquillo sottolinea però che: «L’importante non è capire il meccanismo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista concettuale: se Lakers e Bucks sono la stessa cosa perché contribuiscono assieme alle all’intero prodotto NBA non sarebbe giusto che alla fine una guadagni 110 e l’altra 90. Se io lasciassi andare questo processo prima o poi i Lakers avrebbero molte più possibilità economiche rispetto a Milwaukee, si aprirebbe la forbice e quindi ci sarebbe un problema di equilibrio competitivo che mi impedirebbe di vendere lo stesso prodotto allo stesso livello. Dunque, si interviene anche perché all’interno della NBA si ritiene che il modello attuato dia prestazioni economiche migliori rispetto ad uno dove vincono sempre gli stessi. Di conseguenza, provano a fare qualsiasi cosa sia possibile per raggiungere l’obiettivo finale: dare a tutti coloro che lavorano bene le stesse possibilità di vincere perché questo modello è ritenuto, da un punto di vista economico, migliore. Laddove economico è un bellissimo termine, perché le cose vengono fatte bene ed eticamente, d’altronde le due cose non si possono sganciare».

Un sistema costruito e migliorato nel tempo, ma non perfetto

La possibilità di arrivare a sottoscrivere un contratto televisivo da 75 miliardi in nove anni, quasi tre volte di più di quello attuale, conferma ulteriormente come l’azienda NBA sia una di quelle che nel complesso lavora meglio. Questo sia grazie alle accurate scelte fatte dall’attuale commissioner Adam Silver e tutti i suoi collaboratori, sia per merito del lavoro di coloro che avevano gettato le basi per arrivare in questa situazione: «Spesso si dice che l’antitrust non interviene, ma senza sapere il perché: la NBA si è creata questa virtuale esenzione dall’antitrust. Ben prima della NBA esisteva lo Sherman Act, l’antenato delle leggi antitrust americane, e semplicemente l’azienda NBA si è chiesta sin dal principio e in costanza con lo Sherman Act come poter raggiungere il proprio obiettivo senza “finire in fuorigioco”.

Non hanno chiesto di cancellarlo, ma sono andati sino alla Corte Suprema presentando un piano, basato su un contratto collettivo tra lega e giocatori (tra NBA e NBPA, il sindacato dei giocatori), e solo una volta ricevuto il via libera si sono mossi. Ma non è stato un procedimento privo di sofferenze o difficoltà, anche perché per fare il contratto collettivo tu devi fare le tue mosse in relazione a una controparte».

Il risultato ha portato a questo sistema sostenibile, alla possibilità di firmare contratti TV da record e alla valutazione economica delle squadre che continua a segnare nuovi massimi. Ma, sebbene la NBA sia un sistema molto avanzato in termini di meccanismi di gestione e governance, Tranquillo ricorda: «Il sistema NBA è tutto tranne che perfetto. Lo possiamo considerare come una macchina auto apprendente che ha chiari gli obiettivi di fondo e li persegue con molta attenzione e coerenza».