Approfondimento a cura di Antonio Lopopolo e Alice Scaglioni

«Signore e Signori. In primo luogo, vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di tornare a Bruges e in circostanze molto diverse dalla mia ultima visita…». Iniziava così il discorso che avrebbe sfondato la porta del sentimento euroscettico in Gran Bretagna, a poco meno di trent’anni dal “gran rifiuto” della nazione: la Brexit. Pronunciato dall’allora primo ministro britannico Margaret Thatcher, nel settembre 1988, è considerato da alcuni il seme di quello che è accaduto con il referendum del 2016 nel Regno Unito. Nelle parole della Lady di Ferro vi erano espressi tanti concetti. Ma Mrs. Tina (così chiamata per il suo “There is no alternative”) rivendicò in primis il contributo britannico all’Europa: un contributo speciale, che durante uno dei periodi più bui della storia contemporanea – la Seconda Guerra Mondiale – ha impedito che il continente crollasse sotto i colpi delle forze autoritarie. Nel farlo, ribadì l’importanza di avere un’istituzione che fungesse da collante tra le varie anime nazionali, ma allo stesso tempo mise in guardia dal pericolo di un’Europa irrigidita da una iper-regolazione e burocratizzazione. Infine, espresse quello che per lei era l’ideale di Europa: una voce unica, un coro che parlasse all’unisono su questioni fondamentali, come il commercio o la difesa, ma che non ingabbiasse la libertà delle singole nazioni.

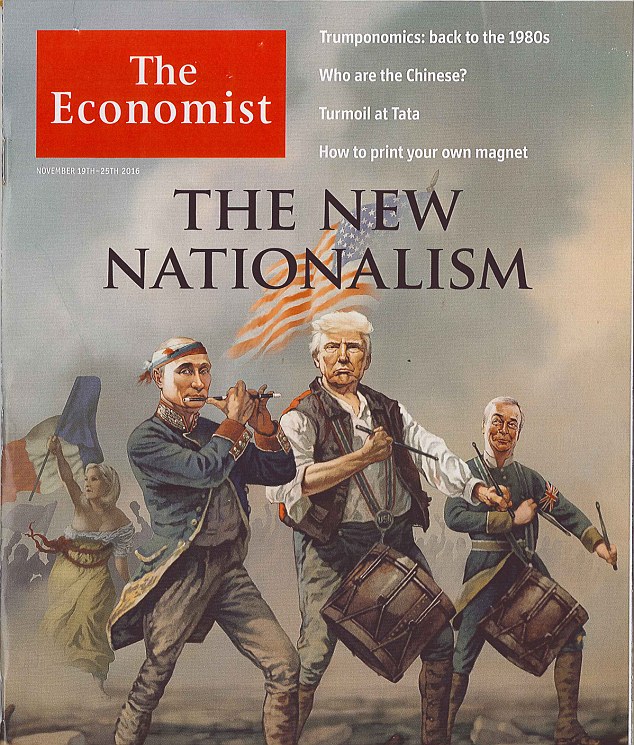

Per quanto Thatcher sia stata una leader razionale e pragmatica, è possibile che il suo discorso a Bruges abbia contribuito alla successiva elaborazione di forti sentimenti nazionalisti in Gran Bretagna. Sentimenti che, con i fatti che si sono susseguiti sia nella nazione sia nell’Unione europea, hanno scavato lentamente nell’animo dell’elettorato del Regno Unito. E così siamo arrivati a Farage, al suo Ukip (United Kingdom Independence Party) al referendum per l’uscita dall’Unione europea e, ancor più recentemente, al neonato Brexit Party.

Alla base di tutto vi è una distinzione che esiste sin dagli albori della civiltà moderna: città e campagna. Brexit è stata l’emblema di questo duello. E Farage è stato capace di capire, più di qualsiasi altro politico, che questa sfida era basata su differenze inconciliabili. Che il popolo si era stancato di quell’establishment che fino a quel momento aveva sempre governato, considerando solamente la porzione di nazione in cui si riconosceva e non curandosi dell’altra anima del paese, la campagna. Ma in un mondo in cui, grazie ai progressi in campo tecnologico, ciascuno è capace di cercarsi da solo l’informazione, raggiungendo livelli di disintermediazione mai visti prima, pochi hanno avuto l’intuizione di parlare alla pancia degli elettori. Di comprendere che la politica reale non è ragione, ma sentimento. Nigel Farage è uno di quelli. Ha compreso che la forbice tra città e campagna andava via via allargandosi, ha intuito che la perdita di mediazione da parte della stampa aveva portato a una polarizzazione maggiore di determinate fasce di elettori e ha imparato dagli altri populisti. Vincendo.

L’establishment, che per The Economist si riconosce negli anywhere (coloro che hanno un animo internazionale e stanno bene ovunque) hanno sottovalutato le paure e i timori dei somewhere, quelli che non vivono a Londra e per questo sono meno aperti al cambiamento. La “pancia” di queste persone ha trovato in Farage qualcuno che li rappresentasse – perché questo fa il leader del Brexit Party, come Salvini o come Trump, si presenta come l’immagine riflessa di una precisa fetta della popolazione – e che dicesse loro quello che pensavano. Da qui la politica economica basata sulla riduzione della pressione fiscale, sul liberismo, la chiusura all’immigrazione (nonostante il Paese sia considerato uno dei modelli positivi di gestione dei flussi migratori, sia intra-Ue sia extra-Ue), l’ultraparlamentarismo, il rifiuto delle energie rinnovabili. Euroscettico fin dal 1999 – anno della sua comparsa all’Europarlamento – Farage è diventato promotore del Leave prima del referendum sulla Brexit, al fianco dell’ala più estrema del partito conservatore inglese. Il partito si è confrontato con i populisti degli altri paesi, come il Movimento 5 Stelle, e nel tempo ha consolidato posizioni appartenenti a diverse correnti populistiche. Da una parte lo slogan “We want our country back” (intelligentemente rubato al Thatcheriano “We want our money back”) strizza l’occhio al “Make America great again” di Donald Trump, o al “Prima gli italiani” di Matteo Salvini. Concetti che a loro volta si rifanno al populismo americano di Andrew Jackson, risalente alla prima metà dell’Ottocento. Dall’altra le politiche “conservatrici” in materia di sviluppo delle nuove risorse sembrano basarsi sul populismo sudamericano, che auspicava la rivolta contro la modernizzazione.

Ma a consacrare il populismo inglese al successo è stata la débâcle del partito conservatore, che avrebbe dovuto portare a termine l’uscita dall’Ue e non è riuscito a fare altro che implodere internamente. In questo diffuso sentimento di rabbia e disillusione, il nuovo partito populista Brexit Party con una sola promessa – e nessun programma politico, annunciato solo dopo la vittoria delle elezioni – ha fatto breccia nei cuori di una nazione stanca: uscire definitivamente dall’Euro, costi quel che costi. E così al voto per le europee del 23 maggio scorso – il simbolo più concreto del fallimento dei partiti legati all’establishment – ha scalzato tutti gli altri partiti storici, decretando il fallimento del partito conservatore.

Read the Brexit Party plan to invest in the rest. pic.twitter.com/acB9Mg3eF6

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) July 1, 2019

2_continua