«Nei giorni e nelle settimane a venire, farò tutto ciò che è in mio potere per unire il nostro partito democratico, per unire la nostra Nazione e per vincere queste elezioni». Queste le parole di Kamala Harris da Wilmington, in Delaware. Le prime da quando domenica 21 luglio Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca e ha lasciato strada libera alla sua vice, che non ha esitato a farsi avanti come pretendente numero uno al ticket democratico.

Una anti-Trump per gli Usa

Convenevoli, retorica e esortazioni ai cittadini americani. L’oratoria del discorso di Kamala ricalca i più classici toni politici. Almeno finché la 59enne californiana non si trova a fare i conti con l’avversario. «Credetemi quando dico che conosco i tipi come Donald Trump», esclama ricordando il suo passato da procuratrice distrettuale e generale. Si riferisce ai predators (i molestatori, riferendosi tra gli altri al caso Stormy Daniels) e ai truffatori del fisco.

Ma se l’obiettivo è entrare nell’Oval Office il suo attacco a Trump non può limitarsi alla fedina penale del tycoon, che è abbastanza evidente non interessi molto ai suoi sostenitori. È necessario passare al gradino successivo: «Donald Trump vuole riportare il nostro Paese indietro a un’epoca in cui molti dei nostri concittadini non avevano pieni diritti e libertà», ha rincarato la dose. «Noi crediamo in un futuro più luminoso che dia spazio a tutti gli americani. In che tipo di Paese vogliamo vivere? Un Paese di libertà, compassione e stato di diritto? O un Paese di caos, paura e odio?».

Delegati in cassaforte

Il grande dilemma delle ultime 24 ore era come il partito democratico americano avrebbe gestito il periodo di transizione. Un passaggio diretto del testimone? Oppure un’elezione democratica alla prossima convention di fine agosto? Kamala ha già sciolto il dubbio per loro.

Secondo Associated Press, la vicepresidente avrebbe già raccolto il sì di 2.668 delegati, settecento in più rispetto a quelli che le sarebbero bastati per guadagnarsi il ticket per il ballottaggio presidenziale. Un successo che lei stessa ha celebrato con uno statement scritto.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.

Over the next few months, I’ll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024

«Quando ho annunciato la mia campagna per diventare presidente, ho detto che intendevo guadagnarmi la nomination», si legge nel documento. «Stasera sono orgogliosa di essermi assicurata l’ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostro partito […]. Non vedo l’ora di accettare formalmente la candidatura al più presto». Fonti interne ai dem pongono la data limite della sua ufficiale nomina al 7 agosto, due settimane prima rispetto alla convention nazionale a Chicago.

Il successo delle prime ore è confermato anche da altri dati. Kamala è riuscita a portare in pista persone che vivevano la candidatura di Biden con indifferenza. Tra domenica 21 e lunedì 22 luglio, secondo ActBlue, la campagna binominale Biden-Harris ha ricevuto 133 milioni di dollari in donazioni da parte di 880mila persone. Di queste, oltre il 60% non aveva ancora partecipato attivamente ad alcuna raccolta fondi durante questa campagna elettorale. Non solo. Sarebbero oltre 30mila i nuovi volontari che si sono resi disponibili per collaborare in questi 105 giorni intensi che separano Kamala Harris dal suo primo Election Day.

L’America di Kamala

«Credo in un futuro che rafforzi la nostra democrazia, protegga la libertà riproduttiva e garantisca a ogni persona l’opportunità non solo di cavarsela, ma di progredire». La visione di Kamala Harris è semplice, le sue idee sono chiare. Ma devono fare anche i conti, forse davvero per la prima volta, con il mondo che le sta attorno e le sue complessità. A partire da quella dei conflitti.

Fortemente pro-Ucraina e anti-cinese. Più distante da Joe Biden sul tema del Medioriente. Già a marzo in Alabama, in un discorso tenuto nella città di Selma, aveva sottolineato come «la gente a Gaza muore di fame, le condizioni sono disumane e la nostra comune umanità ci obbliga ad agire». E ora che è finalmente uscita dall’ombra di Biden è probabile che dia più spazio alle sue posizioni critiche nei confronti di Tel Aviv, ma pur sempre vicine a quelle del presidente attuale.

E un primo segnale si ha già dal viaggio che il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta compiendo proprio in questi giorni negli Stati Uniti. Mercoledì 24 luglio terrà un discorso di fronte al Congresso, che solitamente la vicepresidente americana presiede in qualità di presidente del Senato. Non sarà così: Kamala sarà assente «per la sovrapposizione di impegni in agenda». Forse sentore di un piccolissimo strappo tra la stella di David e le stelle e strisce.

Altro cavalli di battaglia per Kamala è il diritto all’aborto, di cui è ferma sostenitrice. Un diritto che negli Stati Uniti ha un nome specifico: Roe v. Wade. Sentenza che nel 1973 aveva definito costituzionale l’interruzione volontaria di gravidanza, ma che nel 2022 per opera di tre giudici appuntati da Trump è stata annullata. E aperto è lo scontro con il candidato repubblicano anche sul tema immigrazione.

Qui però a pagare dazio non è il conservatorismo del tycoon ma sono i presunti fallimenti della vicepresidente negli ultimi tre anni: una politica mal riuscita nonostante gli investimenti miliardari sulla sicurezza del confine con l’America Centrale. Anche se, per dirla tutta, una proposta più rigida di legge fu fatta dai democratici e fu bloccata dai trumpiani al Congresso. Il motivo? Avere un’arma in più da giocarsi in questa fase di campagna elettorale. Strategia che finora sta riuscendo.

Altro tasto dolente della vicepresidenza Harris è l’economia. Sebbene in questi ultimi mesi i miglioramenti facciano presagire un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (la banca centrale americana), il costo della vita rimane troppo elevato. Proprio sotto la presidenza Biden si è raggiunto un picco del 9,1% nel giugno 2022. Le promesse alla popolazione in questo ambito non sono mancate. Ma è abbastanza ovvio che la propaganda repubblicana non esiterà ad additarla come responsabile della lenta ripresa americana. Forse uno dei motivi per i quali Kamala, secondo i sondaggi, non è molto amata dai suoi concittadini.

Gli ‘Stati altalena’

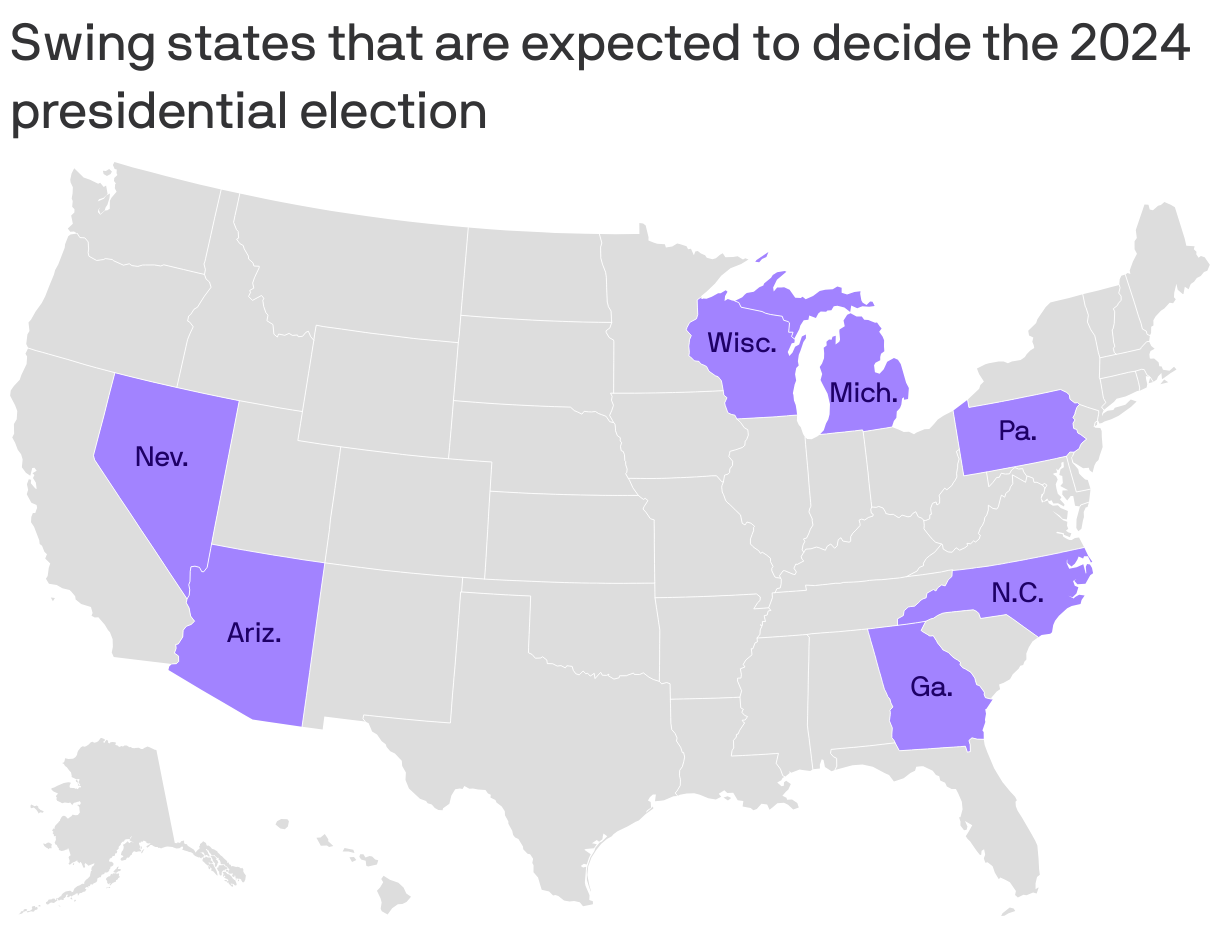

Martedì 23 luglio, alle 19 ora italiana, la candidata dem parlerà a Milwaukee, in Wisconsin. Città che ha appena ospitato il trionfo della convention americana, nonché cuore pulsante di uno dei cosiddetti swing states.

I primi sondaggi di FiveThirtyEight danno un piccolo vantaggio a Trump (49% delle preferenze contro il 46% di Kamala Harris). Dati non lontani dall’ultimo Biden contro Trump (44% a 47%) ma che necessitano di un doppio caveat. I numeri su cui si basano risalgono a quando la candidatura della californiana era solamente un’ipotesi lontana. E, soprattutto, nelle elezioni americane il numero complessivo di voti conta fino a un certo punto. Ciò che importa, per entrare nella Casa Bianca, è raggiungere il numero magico di 270 su 538 grandi elettori. Per farlo bisogna conquistare i singoli Stati, ciascuno dei quali garantirà un numero prestabilito di voti elettorali. Molti sono roccaforti, repubblicane o democratiche. Altri sono in bilico, e altalenano il loro appoggio all’uno e all’altro schieramento: sono, appunto, gli swing states.

In questi territori la distanza tra i principali candidati è inferiore ai 5 punti percentuali, e il tracciato storico delle passate elezioni non permette di individuare una precisa tendenza alle urne. Ma sono quelli decisivi per la vittoria finale: per questo molti dem stanno facendo pressione su Kamala Harris perché scelga come potenziale vice il governatore di uno dei battleground states. Tra i papabili: Josh Shapiro dalla Pennsylvania, ex procuratore generale; Gretchen Whitmer dal Michigan e il senatore dell’Arizona Mark Kelly, veterano Navy dal grande seguito. Altro nome da considerare è Roy Cooper, governatore del North Carolina. In questo caso si correrebbe il rischio di lasciare uno Stato in bilico in mano a Mark Robinson, un Repubblicano ultra conservatore che fungerebbe da acting governor.

Sarà come Hillary Clinton contro Donald Trump nel 2016? Probabilmente no. Da una parte la sfida di Kamala al tycoon rappresenta una rivincita otto anni dopo. Le dinamiche sono però indubbiamente diverse. Kamala Harris non ha né l’eredità politica né il bagaglio di Hillary. E deve giocare contro la celebrità e il consenso capillare di cui Trump, già presidente e personalità pubblica di spicco, già gode. Ma per i dem non è una mission impossible.