«Sospensione permanente di @realDonaldTrump». Più che un ammonimento una sentenza che Twitter ha emesso l’8 gennaio 2021 nei confronti dell’ex presidente USA. L’origine di questa decisione, che l’11 febbraio è stata definita «irreversibile», va cercata nell’assalto a Capitol Hill avvenuto due giorni prima e del quale Trump sarebbe stato uno dei principali istigatori. Per i suoi tweet, infatti, il tycoon è accusato di aver messo in pericolo la vita dei membri del Congresso, al punto da essere stato sottoposto a un secondo processo di impeachment.

Una decisione sofferta, quella di Twitter, che ha acceso un grande dibattito tra gli utenti. È legittimo escludere da un social network una persona per aver espresso la propria opinione? E se questa persona è il presidente degli Stati Uniti d’America? A favore del sì (ovviamente) il CEO di Twitter Jack Dorsey che non ha però esultato ritenendo questa scelta un fallimento per la libertà d’espressione e un pericoloso precedente. Per il no, si sono schierati i difensori della libertà d’espressione in senso assoluto e i detrattori delle piattaforme social che, grazie al successo raggiunto, sono diventate più ricche e potenti. C’è chi ha parlato di censura nei confronti del presidente e chi ha iniziato a chiedersi quanto fosse legittimo il provvedimento.

Eppure, Trump sembrava partito con altre intenzioni. Durante un’intervista rilasciata nel 2016 al programma CBS “60 Minutes” nel periodo tra l’elezione e l’insediamento, a proposito del suo rapporto con Twitter ha dichiarato: «Sarò molto trattenuto. Se lo userò, sarò estremamente contenuto». Evidentemente qualcosa dev’essere andato storto, visto che in soli quattro anni è passato da essere l’utente più importante al più grande degli esclusi. Com’è possibile che l’uomo più potente al mondo sia stato oggetto di un’iniziativa così severa considerata al limite della censura? Per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro.

Da massima libertà a potenziale problema

Facebook e Twitter nascono come strumenti di condivisione di contenuti e libero scambio di opinioni. Gli utenti possono confrontarsi tra loro, le cerchie di followers sono ancora ridotte e l’uso è strettamente personale.

Con gli anni, arrivano gli investitori che portano cambiamenti. Se Facebook diventa una vetrina per aziende e attività commerciali che sfruttano la visibilità offerta per attirare nuovi clienti, per Twitter la svolta avviene il 15 gennaio 2009. Il pilota del volo US Airways 1549 effettua un ammaraggio d’emergenza sul fiume Hudson e in quella circostanza un utente dà per primo la notizia superando tutti i media.

Da quel momento, il social di Dorsey smette di essere un luogo di libero scambio di opinioni e inizia ad assumere il ruolo di vera e propria agenzia di stampa ma anche di mezzo di diffusione di ideali e valori della lotta civile. È il caso della cosiddetta “twitter revolution” avvenuta in occasione delle primavere arabe, sommosse e proteste di piazza che diedero il via ad agitazioni in nord Africa e Medio Oriente e che proprio al social devono la loro diffusione.

Gli interessi intorno ai due media crescono esponenzialmente, al punto da invogliare anche personaggi pubblici e rappresentanti del potere a iscriversi. Di fatto, si presentano come luoghi virtuali dove vige la libertà d’espressione e tutti possono trasmettere i propri ideali senza nessun tipo di limitazione. Ed è proprio qui che sta il problema. Perché se prima, quando le persone comuni si divertivano a twittare o pubblicare post per informare la rete sui loro interessi e le loro abitudini, non c’era il pericolo che qualcuno potesse essere in qualche modo condizionato dalle loro affermazioni, adesso la questione inizia a farsi più complessa. Chi può controllare l’uso che un politico fa delle piattaforme in campagna elettorale? E chi può tutelare i consumatori dalle pubblicità aggressive da parte di aziende particolarmente attive sui social? Le questioni da dirimere si fanno sempre più complesse e gli utenti iniziano a chiedere ai responsabili di intervenire per regolamentare la libertà di ciascuno. Da parte dei rispettivi CEO le risposte sono però inequivocabili: Twitter e Facebook tutelano la libertà d’espressione e nessuno può arrogarsi il diritto di stabilire cosa può o non può essere pubblicato.

2016: il punto di rottura

Ed è proprio sulla scia di questo dibattito che i social media entrano nell’anno che più di ogni altro ridefinirà il loro ruolo nella società: il 2016. Nell’arco di qualche mese, infatti, le strategie adottate da Twitter e Facebook affrontano due importanti banchi di prova: il referendum per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e le elezioni presidenziali americane.

In vista delle rispettive campagne elettorali, la posizione dei due colossi californiani resta la stessa: i social media sono neutrali e non interverranno attivamente nel discorso pubblico. Nel frattempo, però, il bacino di utenti delle due piattaforme ha continuato a crescere a ritmi esponenziali, tanto che all’inizio del 2016 Facebook ha già superato il miliardo e mezzo di utenti attivi.

Ma a crescere non è soltanto il numero di iscritti. È il potere stesso di cui dispongono Twitter e Facebook, che sono diventati a tutti gli effetti il canale privilegiato di ogni tipo di comunicazione, in particolare quella politica. Basti pensare, infatti, che le campagne di Hillary Clinton e Donald Trump hanno speso complessivamente 81 miliardi di dollari soltanto in inserzioni pubblicitarie su Facebook. Non solo. Per tutta la durata della sua presidenza, Trump ha elevato Twitter a principale canale di comunicazione delle sue attività da Presidente, tanto da spingere la Casa Bianca a specificare che le comunicazioni sul suo profilo erano da considerarsi dichiarazioni ufficiali.

In quei mesi, l’aumento vertiginoso dei nuovi iscritti e del flusso di notizie ha reso l’informazione social sempre più caotica, fuorviante e polarizzante. Un’inchiesta di BuzzFeed rivela che negli ultimi tre mesi di campagna elettorale le venti fake news più lette e condivise sui social media avevano superato in prestazioni le venti real news più popolari.

Sarebbe sbagliato attribuire la vittoria di Donald Trump e del fronte Brexit semplicemente alla disinformazione. Allo stesso tempo, però, non va sottovalutata la portata del fenomeno. «Tra tutti i contenuti su Facebook, più del 99 percento sono autentici. Solo una piccola porzione è costituita da bufale e notizie false», dichiarerà Mark Zuckerberg all’indomani dell’elezione di Trump. Ma ormai il pasticcio è stato fatto e i social media non possono più permettersi di ignorare la situazione.

A qualche mese di distanza dalle elezioni, infatti, Twitter e Facebook cercano di aggiustare il tiro e promettono una serie di azioni concrete volte a contenere la diffusione di fake news. «Ci siamo già messi al lavoro dando la possibilità alla nostra comunità di segnalare le bufale e le notizie false, e possiamo fare di più», dichiara il CEO di Facebook. «Abbiamo fatto dei progressi, e continueremo a lavorare per migliorarci».

Più che sinceri tentativi di arginare il problema, le azioni introdotte da Zuckerberg e Dorsey si rivelano semplici operazioni di facciata, con cui si cerca di rimediare al danno d’immagine dei mesi precedenti, che nel 2018 raggiungerà il suo apice dopo lo scoppio dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica.

Insomma, nel giro di due anni l’immagine disincantata dei social media come piattaforme di libero scambio di opinioni è ormai un lontano ricordo. Le richieste di trasparenza nella gestione dei dati si fanno sempre più pressanti, mentre nei palazzi della politica comincia a prendere piede l’ipotesi di una regolamentazione del settore.

Too little, too late

Negli uffici di Menlo Park si capisce che l’aria ormai è cambiata, tanto che è lo stesso Mark Zuckerberg – da sempre strenuo difensore della libertà della propria piattaforma – ad invocare un intervento pubblico. «Credo che abbiamo bisogno di un ruolo più attivo per i governi e le autorità di regolamentazione», dichiara il Ceo di Facebook all’inizio del 2019. «Aggiornando le regole per internet, possiamo preservare il meglio di questo mondo».

Anche questa volta, però, alle dichiarazioni pubbliche non segue niente di concreto. La macchina della politica fatica a mettersi in moto, mentre le misure di autoregolamentazione implementate da Facebook continuano a dimostrarsi insufficienti.

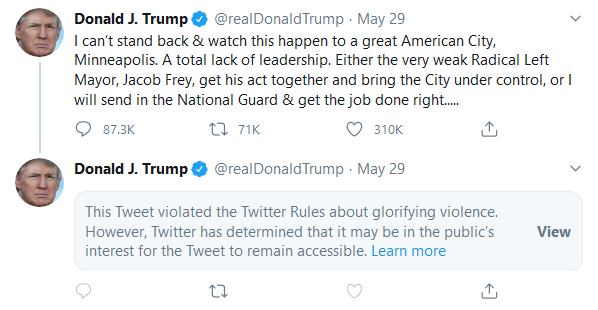

Nel 2020, nel bel mezzo delle proteste di Black Lives Matter dopo l’omicidio di George Floyd, le acque cominciano a farsi movimentate. In vista della campagna elettorale, Twitter inasprisce la propria policy e decide di segnalare per la prima volta alcuni tweet di Trump per “esaltazione della violenza” o perché “fuorvianti”.

Facebook, d’altro canto, sceglie ancora una volta di non intervenire. Questa volta, però, le critiche non arrivano soltanto dagli utenti e da alcuni esponenti politici. La decisione di Zuckerberg, infatti, incontra resistenze all’interno della stessa azienda, spingendo alcuni dipendenti a prendere pubblicamente le distanze dal Ceo.

Perché non si può parlare di censura

Ma allora perché si è arrivati a prendere una decisione così drastica nei confronti di Trump? Cos’è cambiato rispetto agli ultimi mesi quando le sue parole venivano marcate come potenzialmente fuorvianti ma non per questo cancellate? La risposta va cercata nelle conseguenze dei tweet del tycoon. Se prima la diffusione di disinformazione non era concretamente quantificabile, con i fatti di Capitol Hill le parole di Trump hanno preso forma in un assalto nel quale cinque persone hanno perso la vita. L’azione ha preso il posto dell’intenzione e l’account Twitter dell’ex presidente è stato il principale veicolo dei messaggi di protesta.

Il fatto che si sia parlato di censura dipende dal ruolo che Trump ha attribuito negli anni alla piattaforma. Da semplice mezzo di comunicazione personale l’ha elevata a mezzo di costruzione del consenso e di propaganda, rendendola di fatto un canale istituzionale. Tutti hanno ricevuto da lui notizie su Twitter e si sono abituati a seguire i suoi proclami sul social. Certamente senza il suo account dovrà creare un nuovo canale di comunicazione ma ciò non significa che non ne abbia le possibilità.

C’è poi un’altra questione da considerare: può una piattaforma privata come Twitter decidere a chi dare voce all’interno del proprio spazio? E se un utente la usa per diffondere notizie false o incitare alla violenza, si può decidere di estrometterlo?

In entrambi i casi la risposta è affermativa. Le piattaforme di social network, infatti, sono a tutti gli effetti uno spazio privato, libero di seguire le regole e le linee guida dettate da loro stesse. Facebook, per esempio, ha stilato un lungo elenco di norme, raccolte sotto la voce “Community Standards”, che hanno l’obiettivo di «facilitare la conversazione pubblica».

Ed è proprio sulla base di queste linee guida che ogni giorno migliaia di utenti vengono bloccati o espulsi dal social. Il problema semmai nasce quando a non rispettare le linee guida sono figure di alto rilievo, come politici o capi di governo.

E adesso?

È evidente, dunque, come il nocciolo della questione non sia chiedersi se Twitter può bannare Trump oppure no. Le piattaforme di social network hanno sempre disposto di questo potere, ma fino ad ora non avevano mai deciso di esercitarlo contro una personalità pubblica così nota.

Del resto, non dimentichiamo che si tratta di piattaforme private e, come tali, hanno il diritto (e il dovere) di far rispettare le proprie regole. Niente censura, dunque, per Trump. Ma i fatti di Capitol Hill hanno portato alla luce un problema che i social media si trascinano ormai da troppi anni. Le decisioni che hanno impugnato Twitter e Facebook nelle ultime settimane sono state accolte con sollievo da una parte dell’opinione pubblica, ma hanno rivelato anche una volta per tutte l’enorme potere di cui godono. Tocca ora ai singoli Stati, in uno sforzo coordinato, decidere di mettere mano al settore dei social media per chiarire le responsabilità di ciascuno e concordare regole comuni e condivise. Se ne è parlato spesso negli ultimi anni. Chissà che questa possa essere davvero la volta buona.