Il settore dell’audiovisivo non si scagiona ancora dalla morsa della crisi. E il lucchetto è proprio il tax credit, misura pensata per agevolare la produzione in termini di costi per la realizzazione di film che, tuttavia, cela molteplici contraddizioni e princìpi disincentivanti per la ripartenza della filiera cinematografica italiana. La Manovra «salva-cinema», riformata dall’allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano nel 2024, è stata oggetto di contestazione, con i produttori indipendenti in prima linea che hanno presentato ricorso al Tar del Lazio. Il recente rinvio della sentenza al 27 maggio, attesa inizialmente per il 4 marzo, allunga ulteriormente il periodo di stallo per il settore.

Cos’è il tax credit

Introdotto nel 2008 e riformato nel 2016 con la legge Franceschini, il tax credit garantisce ai produttori audiovisivi un credito d’imposta da un minimo del 20% fino al 40% del budget per la realizzazione di un film. La misura consente ai soggetti che hanno effettuato investimenti nel comparto audiovisivo di utilizzare il credito d’imposta così generato per estinguere i propri obblighi fiscali relativi a Ires, Irap, Irpef e Iva. Secondo diverse forze politiche, l’attuazione della legge Franceschini avrebbe avvantaggiato i colossi internazionali a discapito delle società di produzione italiane e avrebbe complicato la questione fondi erogati dal ministero della Cultura per le produzioni cinematografiche. Una questione tutt’ora oggetto di dibattito tra governo e opposizione.

No money, no film

Si parla di 500 milioni stanziati e uno Stato che ha preso impegni per circa un miliardo di euro. Somme che i produttori dovrebbero ricevere come credito fiscale e che lo Stato, tuttavia, non ha ancora erogato. La riforma del tax credit, varata a dicembre 2024 dalla sottosegretaria al Cinema Lucia Borgonzoni, aveva già trovato dissenso nel Mef e nella Ragioneria di Stato. «Il tax credit tenderà a sparire», affermava nello stesso periodo la dirigente del Mef Daria Perrotta, come riporta Il Fatto Quotidiano. Il MiC si ritrova oggi con l’acqua alla gola: 475 richieste per un miliardo di spesa. Mancanza di fondi e domande da coprire, due facce della stessa medaglia.

I requisiti e l’iter per ottenerlo

I requisiti per la richiesta del tax credit sono diversi a seconda del tipo di opera e della nazionalità. Nel caso delle produzioni italiane, l’opera deve essere certificata di nazionalità italiana. Sono ammesse, in linea generale, le opere cinematografiche o film, le opere audiovisive destinate al pubblico attraverso media nazionali o a richiesta, documentari, film di animazione, cortometraggi e videoclip.

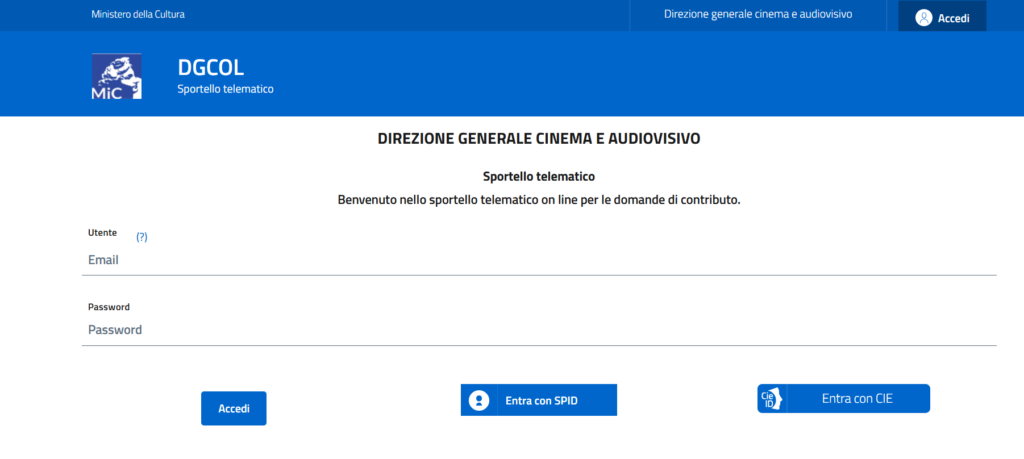

Per quanto riguarda l’iter di riconoscimento, i tempi sono molto dilatati. Come indicato nel vademecum pubblicato dal MiC, la domanda va presentata non prima di 60 giorni dalla data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese o dopo aver effettuato il 50% delle stesse. A questo punto, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo invia un riscontro positivo (approvazione della domanda) o negativo per quanto riguarda la richiesta del credito d’imposta e l’eleggibilità culturale dell’opera. Entro 120 giorni dall’invio della domanda, il produttore o la persona interessata deve allegare un documento che certifichi l’avvio e il prosieguo di quattro settimane di riprese. Infine, dalla data di approvazione definitiva il produttore può usufruire del tax credit.

La proposta delle produzioni indipendenti

Il problema principale è che «nell’assegnazione del tax credit si è finito per preferire quei prodotti ad alto budget che sono sì prodotti da società italiane, ma di proprietà straniera, che continuano a beneficiare del tax credit di cui gli indipendenti italiani non possono più invece godere», ha spiegato all’AGI l’avvocato Christian Collovà. I produttori indipendenti avevano messo sul tavolo l’opzione del de-escalator, meccanismo che prevede un’erogazione a più step: 40% per una prima parte di budget, 35% per la seconda, 30% per la terza e così via. Un provvedimento che avrebbe arginato il sostegno dello Stato alle produzioni ad alta spesa, che si appoggiano ad autori o case di produzioni affermate e quindi non bisognose del tax credit. «Questo non significa che non debba esserci un sostegno anche per i grandi, ma deve essere scaglionato nella sua intensità», chiarisce Collovà.

I numeri dietro lo stallo del settore

Una questione intricata che dipinge un quadro allarmante. A gran voce il comitato Siamo ai titoli di coda da più di un anno denuncia, manifesta, esprime il proprio dissenso nei confronti di una stagnazione sempre più insostenibile. In un’indagine statistica sullo stato di salute del cinema italiano, il comitato ha raccolto voci di lavoratori del settore attraverso un sondaggio effettuato su base volontaria. Fra i dati salienti, il 75% dichiara di non star lavorando al momento, e il 65% di chi lavora dichiara di non avere progetti futuri. Il 12% non lavora da più di un anno e il 29,5% da uno o tre mesi. Il 99% pensa che l’industria cinematografica italiana non goda di buona salute e il 96% si definisce preoccupato per il proprio futuro. Non meno importante, il 50% sta pensando di cambiare lavoro.

Cosa (non) è cambiato con la nuova bozza

Dalle modifiche di Gennaro Sangiuliano, che aveva inasprito le condizioni per ottenere il credito chiedendo ai produttori di certificare un numero alto di proiezioni nelle sale, il tax credit si trova ora in attesa di una nuova approvazione dal Tar. Nel frattempo, una nuova bozza del decreto correttivo è giunta nelle mani del Mef e del Ministero delle Imprese e del Made In Italy (Mimit). Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il nuovo decreto prevede una diminuzione del numero minimo di proiezioni in sala: per le opere con budget superiore ai 3,5 milioni si passa da 2.100 a 600, mentre per le opere meno costose da 980 si scende a 300.

Eliminato il concetto di «primaria società di distribuzione cinematografica», uno dei requisiti per ottenere il contributo, e introdotto l’obbligo per gli interessati di «reinvestire una quota dei proventi dell’opera, in misura proporzionale al contributo entro cinque anni, in altre opere cinematografiche». Rimane confusa, tuttavia, l’assenza di un limite al credito d’imposta ricevibile per ogni opera o azienda e di una scadenza entro la quale riscuoterlo. Resta ora da attendere un mese per la deposizione del decreto e il giudizio del Tar il 27 maggio.