1986. 10 febbraio. Gli occhi dell’Italia intera erano puntati in direzione Palermo. Costruita in appena cinque mesi, l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone era pronta per ospitare il Maxiprocesso a Cosa nostra, il “capolavoro investigativo-giudiziario” della Procura di Palermo. Quell’aula, dal 12 novembre 2022 è intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 10 febbraio 1986 era la prima volta per tutti, nessuno sapeva cosa aspettarsi. La Repubblica, con la firma di Attilio Bolzoni, scatta un’istantanea cinematografica: «L’astronave verde è atterrata nel cuore di Palermo. Dentro ci sono loro, i padroni del mondo di sotto, per la prima volta dietro le sbarre in fila indiana».

L’attacco frontale dello Stato a Cosa nostra

Una giornata fredda, ventosa, con una leggera pioggia. La tensione era altissima. Oltre seicento giornalisti da tutto il mondo, quel 10 febbraio 1986, affollavano le vie di Palermo per quello che già si sapeva essere un giorno che sarebbe passato alla storia. Per la prima volta, la mafia veniva colpita in quanto tale. «Questo è il processo all’organizzazione mafiosa denominata ‘Cosa nostra’, una pericolosissima associazione criminosa che, con la violenza e l’intimidazione, ha seminato e semina morte e terrore» recitava la frase d’apertura della sentenza-ordinanza.

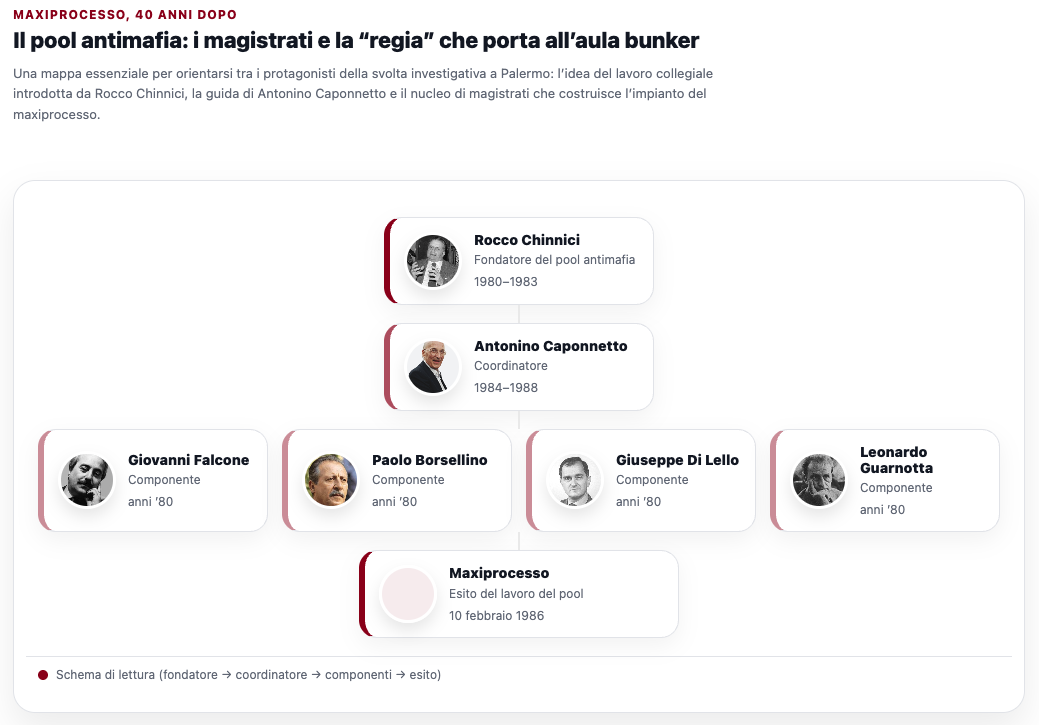

Tutto fu reso possibile dall’intuizione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, sostituito dopo il suo omicidio da Antonino Caponnetto. Il pool voluto da Chinnici costruì un’inedita metodologia di lavoro investigativo-giudiziario, basata su specializzazione (i magistrati del pool dovevano limitarsi a inchieste di mafia) e centralizzazione dei dati in un unico punto di raccolta, evitando dispersioni e parcellizzazioni deleterie. Fu poi la caparbietà dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello, in un lavoro congiunto con le forze dell’ordine e i collaboratori di giustizia, a permettere la ricostruzione della struttura piramidale di Cosa nostra.

475 imputati e duecento avvocati difensori affollavano l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone. Tra i capi d’accusa, associazione mafiosa, traffico di droga, rapine, estorsioni, 120 omicidi. L’organizzazione di quel processo venne duramente attaccata: si parlava di spreco di soldi pubblici per la costruzione dell’aula bunker, di invenzioni per denigrare la Sicilia.

Il pentito Tommaso Buscetta. «Sono un soldato che ha capito che la guerra è persa»

I giudici del pool erano accusati di aver istruito un processo basandosi sul nulla. L’impianto accusatorio era basato sulle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta che, sfruttando la neonata legge sui collaboratori di giustizia, iniziò a collaborare con Falcone ricostruendo la struttura di Cosa nostra e della ‘cupoletta’. Per la prima volta Cosa nostra veniva raccontata dall’interno, riconosciuta per quella che era: un’organizzazione verticistica, un sistema di potere. E, per la prima volta, con quel processo lo Stato dimostrò di poter colpire l’organizzazione criminale più potente del Paese.

Il vero cortocircuito mediatico esplose quando Buscetta entrò in aula ad aprile. La stampa doveva decidere come chiamarlo. “Pentito”? “Traditore”? “Collaboratore”? L’Unità, organo del PCI, cercò di inquadrare la figura con una precisione quasi chirurgica: «Il boss dei due mondi parla e il silenzio della Cupola si frantuma. Non è un santo, è un pezzo di quella stessa carne che ora rinnega» (L’Unità, 4 aprile 1986). C’è un virgolettato che rimbalzava su tutte le testate, diventando il primo “meme” dell’era analogica: «Non sono un infame. Non sono un pentito. Sono un soldato che ha capito che la guerra è persa».

L’eredità del Maxiprocesso

Tra l’autunno 1986 e la primavera 1987, le riflessioni giornalistiche si spostarono dal bunker ai palazzi romani. Si iniziò a parlare di “stanchezza”. Un editoriale del Corriere della Sera sollevava un dubbio allarmante: «E se tutto questo teatro finisse in un nulla di fatto? Il rischio è che l’opinione pubblica, dopo l’indigestione di gabbie e catene, si addormenti sulla sentenza» (Corriere della Sera, giugno 1987).

Ventidue mesi dopo quel 10 febbraio, arriverà la sentenza. 16 dicembre 1987. È del quotidiano palermitano L’Ora – che ha pagato duramente il suo tributo di sangue alla cronaca locale – a dare un titolo che ancora oggi pare un macigno: «È legge». Dopo trentasei ore di camera di consiglio, 16mila pagine processuali e 349 udienze, il Maxiprocesso finirà con 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere. I colpi ai clan di Cosa nostra saranno durissimi ma la mafia non si fermerà. L’Italia lo scoprirà più avanti, nel 1992 con le stragi che coinvolgeranno Salvo Lima, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e tutti gli agenti delle scorte.