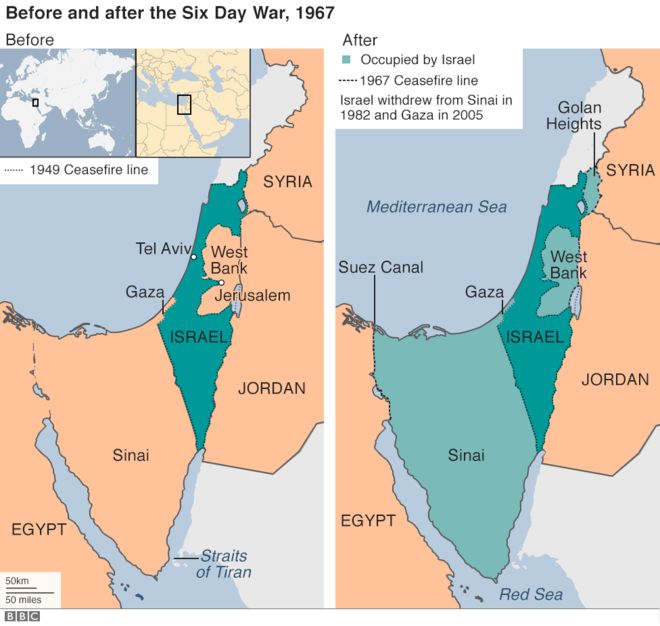

La mattina del 5 giugno 1967 Benjamin Netanyahu fu svegliato da un’esplosione fuori dal suo appartamento a Gerusalemme. Aveva da poco compiuto diciotto anni ed era tornato dagli Stati Uniti, dove si era appena diplomato, per arruolarsi nelle Israel Defense Forces (IDF). Uscì di corsa sul tetto e trovò davanti a sé l’immagine delle bombe giordane lanciate a pochi metri dal suo edificio nel cuore della città. Erano i vagiti della Guerra dei Sei Giorni, il conflitto che tra il 5 giugno e il 10 giugno del 1967 cambiò per sempre il volto del Medioriente. Israele fronteggiò gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania contemporaneamente e stravinse grazie al suo attacco preventivo fortemente voluto dal Ministro della Difesa Moshe Dayan. Lo Stato Ebraico neutralizzò in sei giorni gli eserciti nemici e conquistò Gerusalemme Est, la Cisgiordania, il Sinai, la Striscia di Gaza e le alture del Golan, mettendo le basi per il futuro della storia mediorientale.

Gli antefatti: La Crisi di Suez

Nel 1967 Israele aveva da poco superato la maggiore età. Erano passati solo 19 anni da quando David Ben Gurion proclamò la fondazione dello Stato Ebraico dopo la risoluzione 181 delle Nazioni Unite e dal conseguente conflitto che gli arabi chiamano Nakba (catastrofe) e gli israeliani Guerra d’Indipendenza, in cui Tel Aviv fronteggiò e sconfisse gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania, Iraq e Libano.

Furono anni complessi per la classe dirigente ebraica. Si trattava di dover costruire uno Stato quasi da zero e, soprattutto, circondati da nemici. Le tensioni con i paesi confinanti erano alte, incendiate dalla pesante sconfitta del 1948 e dai migliaia di rifugiati palestinesi sparsi per i paesi arabi.

La situazione degenerò nel 1956 con la Crisi del Canale di Suez. L’allora presidente egiziano Gamal Abdel Nasser nazionalizzò il Canale di Suez, di proprietà inglese e francese, e chiuse lo Stretto di Tirana, snodo cruciale per il collegamento israeliano con l’Asia. Una coalizione composta da forze francesi, inglesi e israeliane attaccò l’Egitto e occupò il Canale, per poi ritirarsi sotto le pressioni internazionali.

Gli antefatti: la tensione continua a salire

Gli anni successivi in Medioriente furono relativamente calmi, ma la situazione continuò sempre a essere sull’orlo del baratro. Nella metà degli Anni ’60 scoppiarono degli scontri al confine con la Siria che portarono nell’aprile del 1967 a un feroce scontro aereo tra i jet siriani e israeliani.

A gettare benzina sulla situazione intervenne l’Unione Sovietica che comunicò all’Egitto che Israele stava preparando un’invasione su larga scala sulle Alture del Golan, al confine con la Siria. La notizia si rivelò poi infondata ma portò il presidente egiziano Nasser a passare in azione.

Per mostrare il sostegno agli alleati di Damasco, l’Egitto ordinò alle sue forze di avanzare nella Penisola del Sinai e di scacciare le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite che da più di dieci anni controllavano il confine tra Tel Aviv e Il Cairo. Nei giorni seguenti, Nasser continuò gli sforzi chiudendo nuovamente lo Stretto di Tirana e stringendo un patto di difesa con la Giordania e l’allora sovrano Hussein.

Il clima in Israele

Le notizie di un possibile attacco arabo circolavano con veemenza in Israele e in tutto il Medioriente. La possibilità di un secondo Olocausto o di perdere tutto ciò che era stato costruito era inaccettabile. La prima generazione di nativi israeliani, soprannominati Sabra, come i fichi d’india spinosi e forti che crescono nel deserto, è diversa dagli ebrei del vecchio continente. Non vogliono ripetere gli errori del passato e sono disposti a combattere.

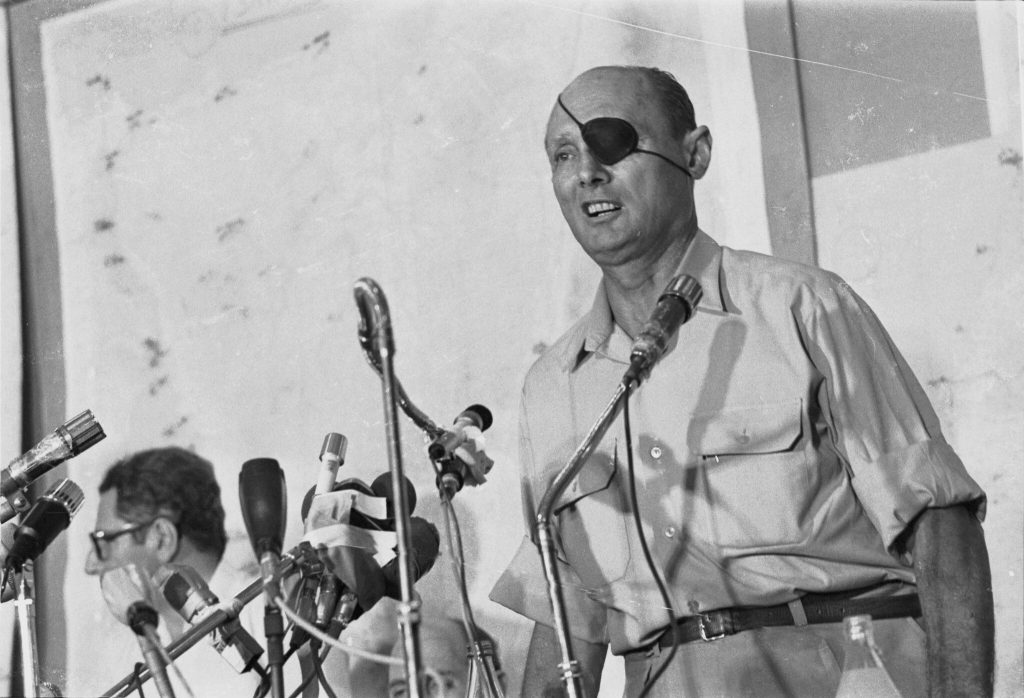

Fu così che in un clima di isteria collettiva e sotto la spinta dell’allora ministro della difesa Moshe Dayan, il Premier Levi Eshkol ordina l’inizio di un attacco preventivo, con il nome in codice “Operazione Focus”.

L’attacco preventivo

Alle 7:45 della mattina del 5 giugno 1967, duecento aerei israeliani prendono il volo, virano a ovest sopra il mar Mediterraneo e convergono sull’Egitto da Nord con l’obiettivo di distruggere le basi aeree del Cairo. L’orario non era casuale, era il momento del cambio della guardia. Stesso discorso per il primo target: le piste di atterraggio. Scelte per evitare il decollo degli aerei. I bombardamenti durarono ore e alla fine della giornata l’aviazione del Cairo aveva perso il 90% delle sue forze. Il controllo del cielo del Medioriente era assicurato. Le operazioni aeree vennero affiancate da quelle di terra. I Merkava israeliani invasero la Penisola del Sinai e la Striscia di Gaza, allora sotto il controllo egiziano.

Il secondo fronte si aprì nello stesso giorno quando la Giordania, sotto la notizia falsa di una vittoria egiziana, iniziò a bombardare Gerusalemme. Israele rispose con un contro attacco devastante che fece capitolare in poco tempo Gerusalemme Est e la Cisgiordania. Il 7 giugno, le truppe israeliane entrano nella Città Vecchia di Gerusalemme. Dopo secoli, gli ebrei tornano ad avere il controllo sul Muro del Pianto.

L’ultima fase si sviluppa al confine con la Siria, sulle Alture del Golan. Il 9 giugno un bombardamento intenso, seguito da carri armati e fanteria porta alla conquista dei territori contesi.

Il 10 giugno, l’ONU dichiara un cessate il fuoco e la guerra termina con 20.000 vittime dal lato arabo e 800 dal lato israeliano. Il mondo arabo è sotto shock, Israele in giubilo nazionale. In meno di una settimana lo Stato Ebraico ha conquistato Sinai e Gaza dall’Egitto, la Cisgiordania e Gerusalemme Est dalla Giordania e le Alture del Golan dalla Siria. Il Medioriente non sarà più lo stesso.

Oggi

Oggi Benjamin Netanyahu non ha più diciotto anni. È il leader del Paese che smaniava di difendere come soldato e ora si trova a governare in uno dei momenti più complessi della storia di Israele e del Medioriente. Le bombe e le esplosioni che il giovane Bibi vedeva dal tetto di casa sua a Gerusalemme sono ora quelle di Rafah, al centro di uno scontro che sembra non voler volgere al termine.

Dalle ultime indiscrezioni, però, sembrano aprirsi degli spiragli per una possibile tregua. Il Premier si è mostrato favorevole a un possibile accordo per permettere la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco temporaneo. Sull’ipotesi sono arrivati anche alcuni segnali di apertura da Hamas.

A complicare il quadro, la destra oltranzista israeliana che minaccia di far cadere il governo in caso di un accordo e le scintille con il Libano. Negli ultimi giorni, il fronte nord si è riacceso. Maggio è stato il mese con il maggior numero di lanci di razzi e droni da parte delle milizie di Hezbollah da ottobre. Gli incendi scaturiti dai lanci hanno letteralmente messo a ferro e fuoco il nord dello Stato Ebraico. E l’invasione di terra non sembra più un’ipotesi improbabile.